2018年12月15日

「そのことはもういい」のか ー沼津駅鉄道高架ー

「そのことはもういい」と思う市民が多いのだろうか。「そのこと」とは、沼津駅付近鉄道高架化のことである。「もういい」という意味合いは、高架推進を求める人達にとってみると、既に決まったことで、ここまできているのでないかと。

一方、見直しを求める人達にとっては、支援した大沼明穂前市長が「再検証する」との公約を反故にした大沼ショックで、届かぬ声へのもどかしさや、あきらめを感じているのでないだろうかと。

別に本稿で、双方へこの問題を焚き付けたりするつもりはない。双方が理解し合えることが一番だとの想いから筆をとっている。

実際、この問題がここまでくると、推進派、見直し派の双方とも、「鉄道高架疲れ」で、行政の権力だけが目につき、「そのことはもういい」との思考停止になっているのでないかと思うほど。このまま鉄道高架着工では、市民の間にしこりが残ったままで、スッキリしない。そう感じるのは、私だけだろうか。

スッキリしない中で、土地収用法に基づく調査が先般行われた。そして新貨物駅予定地の地権者らは、高架認定無効の確認と原地区桃里の収用裁決事前差し止めを求めて、国や静岡県を相手に静岡地裁で係争中である。審理には、まだ時間がかかるだろうし、地裁で、どのような判断が出るにしても、原告、被告とも上級審への道が続くことで、さらに時間がかかる。

また地権者らの訴訟のほかに、市民グループの中で、鉄道高架事業の是非を問う住民投票の署名活動が、11月中旬から行われている。かつて、同様の署名活動が行われたが、市議会で否決された過去がある。住民投票の署名活動は、それ以来だが、推進派、見直し派の双方が、理解し合う方法として、遠ざけるものでない。

私は、本欄で何年もの間、鉄道高架に対する問題提起と再検証、そして民意に問うべき、と投稿してきた。また広く県民の理解もいただきたいと、他紙にも投稿してきた。しかし民意が反映されるまでに至ってはいない。

そういった意味で、住民投票は、沼津市民を一つにまとめる手段として、推進派も見直し派も、否定するものでないと思うのだが、いかがだろうか。

いずれにしても、それがかなうのは法定の署名が集まった上でのことで、なおかつ市議会の賛成が得られなければならない。市民の間にしこりを残さないためにも、ここは議員諸氏が、見識ある行動をとっていただきたいと、切に念じている。(元沼津市総合計画審議会委員 中山康之)

平成30年12月8日付沼津朝日新聞「言いたいほうだい」

一方、見直しを求める人達にとっては、支援した大沼明穂前市長が「再検証する」との公約を反故にした大沼ショックで、届かぬ声へのもどかしさや、あきらめを感じているのでないだろうかと。

別に本稿で、双方へこの問題を焚き付けたりするつもりはない。双方が理解し合えることが一番だとの想いから筆をとっている。

実際、この問題がここまでくると、推進派、見直し派の双方とも、「鉄道高架疲れ」で、行政の権力だけが目につき、「そのことはもういい」との思考停止になっているのでないかと思うほど。このまま鉄道高架着工では、市民の間にしこりが残ったままで、スッキリしない。そう感じるのは、私だけだろうか。

スッキリしない中で、土地収用法に基づく調査が先般行われた。そして新貨物駅予定地の地権者らは、高架認定無効の確認と原地区桃里の収用裁決事前差し止めを求めて、国や静岡県を相手に静岡地裁で係争中である。審理には、まだ時間がかかるだろうし、地裁で、どのような判断が出るにしても、原告、被告とも上級審への道が続くことで、さらに時間がかかる。

また地権者らの訴訟のほかに、市民グループの中で、鉄道高架事業の是非を問う住民投票の署名活動が、11月中旬から行われている。かつて、同様の署名活動が行われたが、市議会で否決された過去がある。住民投票の署名活動は、それ以来だが、推進派、見直し派の双方が、理解し合う方法として、遠ざけるものでない。

私は、本欄で何年もの間、鉄道高架に対する問題提起と再検証、そして民意に問うべき、と投稿してきた。また広く県民の理解もいただきたいと、他紙にも投稿してきた。しかし民意が反映されるまでに至ってはいない。

そういった意味で、住民投票は、沼津市民を一つにまとめる手段として、推進派も見直し派も、否定するものでないと思うのだが、いかがだろうか。

いずれにしても、それがかなうのは法定の署名が集まった上でのことで、なおかつ市議会の賛成が得られなければならない。市民の間にしこりを残さないためにも、ここは議員諸氏が、見識ある行動をとっていただきたいと、切に念じている。(元沼津市総合計画審議会委員 中山康之)

平成30年12月8日付沼津朝日新聞「言いたいほうだい」

2018年10月27日

「7つの言葉」への想い

本欄が「言いたいほうだい」という名称だからと言って、私はこれまで、勝手気ままな投稿をしてきたことはない。本欄へ投稿する全ての人も、自らの活動、研究、経験などを基に、真面目な、善意で投稿していると思う。

私はここ最近、いくつかの事例を基に、「学ぶ」「語る」「考える」「教える」「思う」「示す」「問う」という動詞の7つの言葉を使い、沼津駅付近鉄道高架事業について、本欄で問題の提起と再検証を求めてきた。ご記憶にあるだろうか。

「学ぶ」では、秋田県の「八郎潟干拓」の事業を取り上げた。その大潟村を訪問し、コメ問題を例に、未来の社会を見通す難しさと、一方、先を見通す目の大切さを学んだと。

「語る」では、茨城県の「霞ヶ浦」の導水事業を取り上げた。事業は計画から56年経つが未完成で、その経緯を説明した。そのうえで未完の水路は、社会の変化を踏まえて費用対効果を検証し、正確な情報の公開と、住民と共に、事業の継続か見直しかを考える姿勢が必要だと語っていると。

「考える」では、輸送構造の変革と旧国鉄の貨物合理化政策を説明し、沼津新貨物駅は「貨物駅と物流」の関連性をよく考えたうえで、その是非を含めて検討することが必要だと再考を求めた。

「思う」では、秋田県田沢湖町にある劇団「わらび座」を取り上げた。このまちへ訪れて強く感じたのが、まちづくりには、どういうまちにしていくか、しっかりとしたビジョンに基づき進めていくことが大切だと、沼津への思いを綴った。

「教える」では、長崎県の「石木ダム」水没予定地に住む住民のダム建設反対運動を取り上げた。そして、公共事業には「住む人たちの土地への愛着、生活、文化、歴史」を見ることと、事業への「客観的な必然性」が必要であることを石木ダムが教えていると。

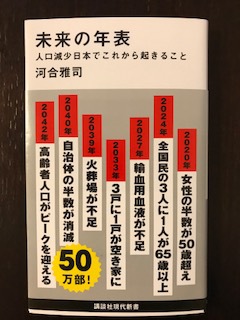

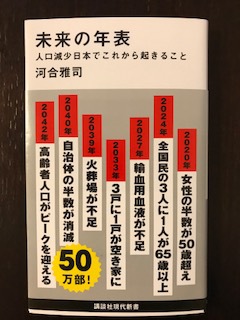

「示す」では、人口減少の日本で未来に起きる出来事を予測した、河合雅司さんの著書『未来の年表』を紹介。この本にある未来は、沼津だけが例外ではなく、未来を見据えたまちづくりが必要であることを示していると。

「問う」では、今も進められている「整備新幹線」を取り上げた。国土交通省は、同事業の人件費や資材費の高騰で3,500億円が不足すると、来年度予算で追加要求している。不足額を入れると、費用便益費は着工目安の「1.0」を下回ることも。この例からも沼津鉄道高架の費用便益費が、2.7から1.5 、そして1.24と見直すも、事業費(787億円)は計画時のままで曖昧だと指摘した。

以上の7つの投稿が、為政者らへどのように伝わっているのだろうか。9月定例会は終わったが、この1年間の市議会でのやり取りを見ていても、納得できるものがない。

そして、今月30日には新貨物駅用未買収地の強制収用に必要な手続きに入るとの市長表明。このまま立ち止まることなく、これで本当に未来の沼津市民は幸せなのだろうか。

(元沼津市総合計画審議会委員 中山康之)

平成30年10月23日 沼津朝日新聞コラム「言いたいほうだい」

私はここ最近、いくつかの事例を基に、「学ぶ」「語る」「考える」「教える」「思う」「示す」「問う」という動詞の7つの言葉を使い、沼津駅付近鉄道高架事業について、本欄で問題の提起と再検証を求めてきた。ご記憶にあるだろうか。

「学ぶ」では、秋田県の「八郎潟干拓」の事業を取り上げた。その大潟村を訪問し、コメ問題を例に、未来の社会を見通す難しさと、一方、先を見通す目の大切さを学んだと。

「語る」では、茨城県の「霞ヶ浦」の導水事業を取り上げた。事業は計画から56年経つが未完成で、その経緯を説明した。そのうえで未完の水路は、社会の変化を踏まえて費用対効果を検証し、正確な情報の公開と、住民と共に、事業の継続か見直しかを考える姿勢が必要だと語っていると。

「考える」では、輸送構造の変革と旧国鉄の貨物合理化政策を説明し、沼津新貨物駅は「貨物駅と物流」の関連性をよく考えたうえで、その是非を含めて検討することが必要だと再考を求めた。

「思う」では、秋田県田沢湖町にある劇団「わらび座」を取り上げた。このまちへ訪れて強く感じたのが、まちづくりには、どういうまちにしていくか、しっかりとしたビジョンに基づき進めていくことが大切だと、沼津への思いを綴った。

「教える」では、長崎県の「石木ダム」水没予定地に住む住民のダム建設反対運動を取り上げた。そして、公共事業には「住む人たちの土地への愛着、生活、文化、歴史」を見ることと、事業への「客観的な必然性」が必要であることを石木ダムが教えていると。

「示す」では、人口減少の日本で未来に起きる出来事を予測した、河合雅司さんの著書『未来の年表』を紹介。この本にある未来は、沼津だけが例外ではなく、未来を見据えたまちづくりが必要であることを示していると。

「問う」では、今も進められている「整備新幹線」を取り上げた。国土交通省は、同事業の人件費や資材費の高騰で3,500億円が不足すると、来年度予算で追加要求している。不足額を入れると、費用便益費は着工目安の「1.0」を下回ることも。この例からも沼津鉄道高架の費用便益費が、2.7から1.5 、そして1.24と見直すも、事業費(787億円)は計画時のままで曖昧だと指摘した。

以上の7つの投稿が、為政者らへどのように伝わっているのだろうか。9月定例会は終わったが、この1年間の市議会でのやり取りを見ていても、納得できるものがない。

そして、今月30日には新貨物駅用未買収地の強制収用に必要な手続きに入るとの市長表明。このまま立ち止まることなく、これで本当に未来の沼津市民は幸せなのだろうか。

(元沼津市総合計画審議会委員 中山康之)

平成30年10月23日 沼津朝日新聞コラム「言いたいほうだい」

2018年09月16日

「整備新幹線」が問うもの

時々、国政やまちづくりのことで、「これはどうなのだろうか」と思うことがある。しかし、そのほとんどは為政者らの思惑通り、「何も問題がない」かのように進んでいく。そして、「問題がない」かのように進んでいたものが、ある日突然、問題が顕在化する。

整備新幹線もそうだ。それなりに理解はしていても、全国くまなく新幹線を敷くことに、予(かね)てから疑念を持っていた。特に新幹線のルートから外れた地域は、人もこなければ、仕事もやってこない。何よりも事業の採算性がどうなのか、と思っていた。

「整備新幹線計画」は、約半世紀前に決まったもので、北海道、東北、北陸、九州の各新幹線である。うち東北と九州の福岡〜鹿児島ルートは前線開業済みである。現在は、北陸新幹線の金沢〜敦賀と九州新幹線の武雄温泉〜長崎の2区間が建設中である。

ところが、国土交通省は来年度予算で、この2区間の建設費用が人件費や資材価格の上昇のため、約3,500億円のコスト増になる、と追加費用を求めている。

一方、財務相の諮問機関である財政制度等審議会は、「事業評価のプロセスが十分に機能せず、適切なコスト管理が行われていない」と批判(平成30年4月)。同2区間の費用対効果(B/C)は、今回のコスト増を反映すると、着工の目安となる「1.0」を割り込む可能性がある(費用に対して効果が見合わないこと)。

結局、このコスト増は、国と関係自治体が負担することになるのだろうが、どちらにしても国民、そして市民に、そのツケが回る。残念ながら。

費用対効果の妥当性というと、どこかでも同じような話がある。沼津駅付近鉄道高架の事業である。整備新幹線の追加費用の話を聞くと、ますます不安になる。

沼津駅高架の事業費は、計画策定時から変わらずの787億円である。しかし、費用対効果は、平成15年には2.7だったのが、23年の再評価では1.5に見直し、さらに28年の再評価では1.24に修正。事業費、維持管理費が計画時と変わらない中での数値見直しは、極めて曖昧なものである。

「整備新幹線」が問うているのは、まさに公共交通機関全般に関するあり方の問題だと思う。沼津駅鉄道高架の問題も、この範疇(はんちゅう)にある。

前大沼明穂市長は、再検証するとの公約を反故(ほご)にし、自己検証したと推進へ舵を切ったが、整備新幹線のような事実が起きている中で、それこそ再検証の必要性を強く思う。(沼津朝日 平成30年9月12日付)

(元沼津市総合計画審議会委員)

整備新幹線もそうだ。それなりに理解はしていても、全国くまなく新幹線を敷くことに、予(かね)てから疑念を持っていた。特に新幹線のルートから外れた地域は、人もこなければ、仕事もやってこない。何よりも事業の採算性がどうなのか、と思っていた。

「整備新幹線計画」は、約半世紀前に決まったもので、北海道、東北、北陸、九州の各新幹線である。うち東北と九州の福岡〜鹿児島ルートは前線開業済みである。現在は、北陸新幹線の金沢〜敦賀と九州新幹線の武雄温泉〜長崎の2区間が建設中である。

ところが、国土交通省は来年度予算で、この2区間の建設費用が人件費や資材価格の上昇のため、約3,500億円のコスト増になる、と追加費用を求めている。

一方、財務相の諮問機関である財政制度等審議会は、「事業評価のプロセスが十分に機能せず、適切なコスト管理が行われていない」と批判(平成30年4月)。同2区間の費用対効果(B/C)は、今回のコスト増を反映すると、着工の目安となる「1.0」を割り込む可能性がある(費用に対して効果が見合わないこと)。

結局、このコスト増は、国と関係自治体が負担することになるのだろうが、どちらにしても国民、そして市民に、そのツケが回る。残念ながら。

費用対効果の妥当性というと、どこかでも同じような話がある。沼津駅付近鉄道高架の事業である。整備新幹線の追加費用の話を聞くと、ますます不安になる。

沼津駅高架の事業費は、計画策定時から変わらずの787億円である。しかし、費用対効果は、平成15年には2.7だったのが、23年の再評価では1.5に見直し、さらに28年の再評価では1.24に修正。事業費、維持管理費が計画時と変わらない中での数値見直しは、極めて曖昧なものである。

「整備新幹線」が問うているのは、まさに公共交通機関全般に関するあり方の問題だと思う。沼津駅鉄道高架の問題も、この範疇(はんちゅう)にある。

前大沼明穂市長は、再検証するとの公約を反故(ほご)にし、自己検証したと推進へ舵を切ったが、整備新幹線のような事実が起きている中で、それこそ再検証の必要性を強く思う。(沼津朝日 平成30年9月12日付)

(元沼津市総合計画審議会委員)

2018年08月24日

「未来の年表」が示すもの

(平成30年8月23日付 沼津朝日新聞コラム「言いたいほうだい」)

本屋で、何も関心がない本であれば通り過ぎてしまうのだが、昨年、そして今年と、私の足が止まった。昨年は「未来の年表」、今年は「未来の年表2」という本である。その2冊とも著者は河合雅司さん。近未来の人口減少日本で起きることを予測している。

特に私の目に飛び込んできたのは、昨年出版された本の帯に並ぶ衝撃的な言葉である。「2020年女性の半数が50歳超え」。すぐの東京オリンピック・パラリンピック開催の年である。

そして「2024年全国民の3人に1人が65歳以上」「2027年輸血用血液が不足」「2033年3戸に1戸が空き家に」「2039年火葬場が不足」「2040年自治体の半数が消滅」「2042年高齢者人口がピークを迎える」と続く。

これから20年ちょっとの間に起きる事象である。1つ1つの事象は、国立社会保障・人口問題研究所のデータを基にしたもので、現実的な予測である。そして、すべてが国のありようと私たちの生活に関わる問題でもある。自分なりに、これからどういう社会になるのか、漠然と分かっているつもりでも、改めて考えさせられる。

翻って沼津のまちは、これらの事象を踏まえたまちづくりが進められているのだろうか。ずっと市政を見てきた中で、そうとは思えない。沼津駅周辺の鉄道高架化がまちを元気にさせるとしている限り、沼津市は「未来の年表」が示す社会を分かっていない、と思わざるを得ない。

平成29年以降の鉄道高架化事業費(1,280億円)のうち、市は関連事業を含めて405億円負担する(市のホームページ)。すでに自主財源の3倍となる1,300億円の借金を抱えた上で、405億円の負担である。鉄道高架化にこれほどの財源をかけて沼津のまちにメリットがあると言えるのか。人口減少と沼津市の財政を考えれば一目瞭然である。なぜ再検証をしようとしないのか。

市長や議会は再検証しないというのであれば、それこそ未来に対する危機感の欠如と無責任な対応である。そのことは未来の沼津を不幸にさせることになる。

鉄道高架化は、これから着工しても15~20年はかかる。「未来の年表」で見れば、完成は2040年の、ちょっと前ぐらいで、「半数の自治体が消滅する」頃である。

静岡県や沼津市は、鉄道高架化事業の形式的な説明はするが、人口減少の中での未来の税収と財政全般の支出との関連性について、説得力ある説明をしているとは思えない。未だに市民の理解とまではいたっていない。

市長や議会は、「未来の年表」に示されている事象を認識するとともに、再検証をし、市民の声を聞くべきである。 中山康之(元沼津市総合計画審議会委員)

本屋で、何も関心がない本であれば通り過ぎてしまうのだが、昨年、そして今年と、私の足が止まった。昨年は「未来の年表」、今年は「未来の年表2」という本である。その2冊とも著者は河合雅司さん。近未来の人口減少日本で起きることを予測している。

特に私の目に飛び込んできたのは、昨年出版された本の帯に並ぶ衝撃的な言葉である。「2020年女性の半数が50歳超え」。すぐの東京オリンピック・パラリンピック開催の年である。

そして「2024年全国民の3人に1人が65歳以上」「2027年輸血用血液が不足」「2033年3戸に1戸が空き家に」「2039年火葬場が不足」「2040年自治体の半数が消滅」「2042年高齢者人口がピークを迎える」と続く。

これから20年ちょっとの間に起きる事象である。1つ1つの事象は、国立社会保障・人口問題研究所のデータを基にしたもので、現実的な予測である。そして、すべてが国のありようと私たちの生活に関わる問題でもある。自分なりに、これからどういう社会になるのか、漠然と分かっているつもりでも、改めて考えさせられる。

翻って沼津のまちは、これらの事象を踏まえたまちづくりが進められているのだろうか。ずっと市政を見てきた中で、そうとは思えない。沼津駅周辺の鉄道高架化がまちを元気にさせるとしている限り、沼津市は「未来の年表」が示す社会を分かっていない、と思わざるを得ない。

平成29年以降の鉄道高架化事業費(1,280億円)のうち、市は関連事業を含めて405億円負担する(市のホームページ)。すでに自主財源の3倍となる1,300億円の借金を抱えた上で、405億円の負担である。鉄道高架化にこれほどの財源をかけて沼津のまちにメリットがあると言えるのか。人口減少と沼津市の財政を考えれば一目瞭然である。なぜ再検証をしようとしないのか。

市長や議会は再検証しないというのであれば、それこそ未来に対する危機感の欠如と無責任な対応である。そのことは未来の沼津を不幸にさせることになる。

鉄道高架化は、これから着工しても15~20年はかかる。「未来の年表」で見れば、完成は2040年の、ちょっと前ぐらいで、「半数の自治体が消滅する」頃である。

静岡県や沼津市は、鉄道高架化事業の形式的な説明はするが、人口減少の中での未来の税収と財政全般の支出との関連性について、説得力ある説明をしているとは思えない。未だに市民の理解とまではいたっていない。

市長や議会は、「未来の年表」に示されている事象を認識するとともに、再検証をし、市民の声を聞くべきである。 中山康之(元沼津市総合計画審議会委員)

2018年07月09日

「わらび座」で思うこと

わらび座。秋田県仙北市(旧田沢湖町)にある劇団で、あきた芸術村と称せられる中にある。ずっと気になっていたところだったが、先日初めて訪れた。

わらび座の歴史は古く半世紀を超え、団員200人を抱える劇団である。その規模や演技は宝塚歌劇団や劇団四季と比べても引けを取らない。

秋田県の角館駅から車で劇場へ向かう途中、奥羽の山々に囲まれた人口僅かなまちで、これほどの大規模劇団がどうして長く続けられてきたのかと考えていた。

当日公演されていたのは、手塚治虫原作のミュージカル「ブッダ」という演目である。

最近年齢からか、仏教にも関心を持ち仏教系の大学で公開講座など聴講したりしているので、いまの私の関心にはぴたりの演目だった。内容は触れないが、力強く、躍動感のある演技は素晴らしいものだ。

劇場駐車場には各地から来る大型バスなどの車両が並ぶ。秋田新幹線で乗り合わせた女性は、わらび座の公演を観るために金沢から来たという。平日の天候不順のこの日、劇場は満席に近い。なぜ、これほどの人がここに集まるのだろうか。

それは劇団の演技力や経営の努力があったのは言うまでもないが、地域の理解と自治体のしっかりしたまちづくりのビジョンがあったからだと思う。

翻って沼津はどうだろうか。「元気」とか、「沼津はひとつ」とか、気持ちはわかるが、まちが目指す方向性やビジョンが見えない。

6年前、私は沼津の自然と融合させた健康と文化・芸術をテーマにしたまちづくり「健康文化都市」を訴え、メッセージを送り続けた。健康と文化は産業を生み出すと。しかし、それはかなわず、私の想いは理解いただけなかった。

そのことは別にして、今も行政や議会は相変わらず、まちを元気にするのは鉄道高架化といっているが、本当にそうなのだろうか。足下をよくみてほしい。

また、市長選はリーダー選びの選択の要素がある。先日行われた市長選はまさにそうだろう。そういった意味で市長選は鉄道高架化の是非について問うたものではない。

まちづくりは、しっかりしたビジョンに基づき進めていかなければいけない。わらび座のある田沢湖のまちを訪れて強く思った。

市長や議会は、鉄道高架化がいいと思うならば、市民へ問うて見たらいい。そのくらいの気持ちや覚悟があってこそ、市民はその結果に納得し従うだろう。

(元沼津市総合計画審議会委員) 平成30年7月8日付沼津朝日新聞

わらび座の歴史は古く半世紀を超え、団員200人を抱える劇団である。その規模や演技は宝塚歌劇団や劇団四季と比べても引けを取らない。

秋田県の角館駅から車で劇場へ向かう途中、奥羽の山々に囲まれた人口僅かなまちで、これほどの大規模劇団がどうして長く続けられてきたのかと考えていた。

当日公演されていたのは、手塚治虫原作のミュージカル「ブッダ」という演目である。

最近年齢からか、仏教にも関心を持ち仏教系の大学で公開講座など聴講したりしているので、いまの私の関心にはぴたりの演目だった。内容は触れないが、力強く、躍動感のある演技は素晴らしいものだ。

劇場駐車場には各地から来る大型バスなどの車両が並ぶ。秋田新幹線で乗り合わせた女性は、わらび座の公演を観るために金沢から来たという。平日の天候不順のこの日、劇場は満席に近い。なぜ、これほどの人がここに集まるのだろうか。

それは劇団の演技力や経営の努力があったのは言うまでもないが、地域の理解と自治体のしっかりしたまちづくりのビジョンがあったからだと思う。

翻って沼津はどうだろうか。「元気」とか、「沼津はひとつ」とか、気持ちはわかるが、まちが目指す方向性やビジョンが見えない。

6年前、私は沼津の自然と融合させた健康と文化・芸術をテーマにしたまちづくり「健康文化都市」を訴え、メッセージを送り続けた。健康と文化は産業を生み出すと。しかし、それはかなわず、私の想いは理解いただけなかった。

そのことは別にして、今も行政や議会は相変わらず、まちを元気にするのは鉄道高架化といっているが、本当にそうなのだろうか。足下をよくみてほしい。

また、市長選はリーダー選びの選択の要素がある。先日行われた市長選はまさにそうだろう。そういった意味で市長選は鉄道高架化の是非について問うたものではない。

まちづくりは、しっかりしたビジョンに基づき進めていかなければいけない。わらび座のある田沢湖のまちを訪れて強く思った。

市長や議会は、鉄道高架化がいいと思うならば、市民へ問うて見たらいい。そのくらいの気持ちや覚悟があってこそ、市民はその結果に納得し従うだろう。

(元沼津市総合計画審議会委員) 平成30年7月8日付沼津朝日新聞

2018年03月15日

「 『石木ダム』が教えるもの 」 中山康之

先日、長崎から友人が来た。3月とはいえまだ寒い東京の夜。旧交を温めながら酒を酌み交わす。その時、友人から石木ダムの話が出た。石木ダムとは、長崎県と佐世保市が川棚町石木に計画するダムである。

その計画は、遡ること1962年、56年前のもの。長崎県がこの地にダム建設の目的で現地調査を開始してから始まる。そして調査開始10年後の72年に建設省(当時)が計画を認可した。

しかし、水没するダム予定地に住む13世帯61人の住民が猛反対。82年、県が機動隊を動員して強制測量を実施したことで地権者との対立が深刻化し、工事着工に至らず膠着した状態で推移した。

時が過ぎ、2009年。長崎県と佐世保市は再度、「ダム建設は公共性の高い事業である」との認定を求める申請を国土交通省に行った。そして4年後の13年、同省は石木ダムの事業認定を決定した。ダム建設が再開されることになったのだ。

再び住民は立ち上がった。半世紀の時間の中で世代を重ね、住民は「この地に住み続けたい」と闘っている。今も。

ダムの目的は、佐世保市の水の確保と洪水防止。だが、住民側は、ダム建設は自然の生態系を破壊し、人口減少が止まらない中で、水の需要も市の財政も減少する、と主張。特に県が示す水の需要予測は、ダムを造るための過大予測で客観的必然性に乏しく、洪水対策も河道整備が完成すれば対処可能と指摘している。

総事業費は、建設費と関連事業費を合わせて538億円。そのうち、県の負担分を差し引いた353億円がダムの水を利用する佐世保市民の負担となる。

現在、住民側は15年11月に事業認定の取り消しを求める訴えを長崎地裁に起こし、12回の心理を経て、まもなく結審の予定だと聞く。

さて、ダムではないが、鉄道という問題で佐世保市と同じようなことが沼津市でも起きている。計画から30年以上が経つ沼津駅付近鉄道高架事業。行政は、なぜ頑なまでに線路の高架化を推し進めようとしているのか。この問題に強く関心を持ってきた一人として理解ができない。

現在は計画した時代に比べ、交通体系や人口減少など社会構造が大きく変わっている。当初の鉄道高架による便益比も大きくダウンし、建設コストの高騰も考えれば投資効果は見合わない。しかも、この事業は市民の利益よりもJRに有利な形で市民の税金が投入される。いったい市民の利益は何なのか。

石木ダムが教えているのは、「住む人たちの愛着、生活、文化、歴史をよく見る」ことと、事業は「客観的必然性」が必要であるということを示す。

沼津の問題は、この二つの要素を考え、最悪の事態を回避するために、線路を持ち上げるのでなく、駅舎の方を上げる橋上駅化で一刻も早い南北自由通路を造ることが元気な沼津をつくるために一番だと考える。

本紙には、様々な立場の人達の切実な声が寄せられている。為政者は、その声を真摯に受け止めなければいけない。

(沼津朝日新聞コラム 2018年(平成30年)3月14日付)

その計画は、遡ること1962年、56年前のもの。長崎県がこの地にダム建設の目的で現地調査を開始してから始まる。そして調査開始10年後の72年に建設省(当時)が計画を認可した。

しかし、水没するダム予定地に住む13世帯61人の住民が猛反対。82年、県が機動隊を動員して強制測量を実施したことで地権者との対立が深刻化し、工事着工に至らず膠着した状態で推移した。

時が過ぎ、2009年。長崎県と佐世保市は再度、「ダム建設は公共性の高い事業である」との認定を求める申請を国土交通省に行った。そして4年後の13年、同省は石木ダムの事業認定を決定した。ダム建設が再開されることになったのだ。

再び住民は立ち上がった。半世紀の時間の中で世代を重ね、住民は「この地に住み続けたい」と闘っている。今も。

ダムの目的は、佐世保市の水の確保と洪水防止。だが、住民側は、ダム建設は自然の生態系を破壊し、人口減少が止まらない中で、水の需要も市の財政も減少する、と主張。特に県が示す水の需要予測は、ダムを造るための過大予測で客観的必然性に乏しく、洪水対策も河道整備が完成すれば対処可能と指摘している。

総事業費は、建設費と関連事業費を合わせて538億円。そのうち、県の負担分を差し引いた353億円がダムの水を利用する佐世保市民の負担となる。

現在、住民側は15年11月に事業認定の取り消しを求める訴えを長崎地裁に起こし、12回の心理を経て、まもなく結審の予定だと聞く。

さて、ダムではないが、鉄道という問題で佐世保市と同じようなことが沼津市でも起きている。計画から30年以上が経つ沼津駅付近鉄道高架事業。行政は、なぜ頑なまでに線路の高架化を推し進めようとしているのか。この問題に強く関心を持ってきた一人として理解ができない。

現在は計画した時代に比べ、交通体系や人口減少など社会構造が大きく変わっている。当初の鉄道高架による便益比も大きくダウンし、建設コストの高騰も考えれば投資効果は見合わない。しかも、この事業は市民の利益よりもJRに有利な形で市民の税金が投入される。いったい市民の利益は何なのか。

石木ダムが教えているのは、「住む人たちの愛着、生活、文化、歴史をよく見る」ことと、事業は「客観的必然性」が必要であるということを示す。

沼津の問題は、この二つの要素を考え、最悪の事態を回避するために、線路を持ち上げるのでなく、駅舎の方を上げる橋上駅化で一刻も早い南北自由通路を造ることが元気な沼津をつくるために一番だと考える。

本紙には、様々な立場の人達の切実な声が寄せられている。為政者は、その声を真摯に受け止めなければいけない。

(沼津朝日新聞コラム 2018年(平成30年)3月14日付)

2018年01月08日

「鉄道高架見直し」市民集会

1月8日 沼津駅北口広場で、表題の市民集会が開かれ、冷たい雨が降る中、多くの市民が集まる。私もその一人として参加。

この街には、地震津波対策、子育て支援、中心市街地の活性化など、鉄道高架より優先すべき課題が山積みなのに。集会は、大沼明穂市長の公約違反に市民の怒りが爆発。

この街には、地震津波対策、子育て支援、中心市街地の活性化など、鉄道高架より優先すべき課題が山積みなのに。集会は、大沼明穂市長の公約違反に市民の怒りが爆発。

2017年11月20日

「貨物駅と物流」を考える

大沼明穂沼津市長が沼津駅付近鉄道高架事業の貨物駅移転先予定地の地権者のもとへ対話のために訪れた、と本紙(10月29日付)にあった。それによると、訪問は、たまたま記者が地権者へのインタビューのため地権者団体がある貨物駅予定地に隣接するテント小屋を訪れていた時だったとある。その時の大沼市長交えての1時間ほどのやり取りである。

記事にある、地権者らの鉄道高架事業の財政へ及ぼす影響、周辺環境への悪化、先祖伝来の土地への愛着など思いは、もっともである。

また、「高架事業は見直し検証する」と約束したにもかかわらず、公約をあっさりと破った市長に対しては、「信用できない人物」であると言い切っている。市長選では大沼さんを信頼し応援した地権者の人たちの悔しさを感じる。

一方、この場での大沼市長の話には、理解できるものがない。鉄道高架の問題は、市長就任して1、2ヶ月で判断できる簡単なものではない。就任1年間の市長の議会などでの言動を見ても、ご自身がよく理解されていないのでないか、と思わざるを得ない。それだけに市長の説明には説得力がない。

表題のことについてふれたい。報道された記事に地権者の話として、「市長は原に貨物駅が出来れば、物流センターを合わせて建設するので地域が発展すると持ち掛けてくる」とある。

市長は、一体どのような物流センターが貨物駅と合わせて出来ると思っているのだろうか。物流とはモノの生産と消費を結ぶ役割機能を持つ。

では、どこにそのようなモノの生産が始まり、消費というものが発生すると思っているのだろうか。そのうえで、どのような企業の製品保管など担う物流センターが出来るというのだろうか。しかも貨物駅と同時に出来るとは何だろうか。具体的なものがなく、単に物流センターという言葉を使い、あたかもまちが発展するようなことを言っては市民をだますことになる。

ついでに、沼津の新貨物駅計画について申し上げれば、これは旧国鉄の鉄道貨物輸送の合理化政策の一環である。旧国鉄再建のなかで鉄道貨物輸送は、鉄道から自動車へと変革する中で、「コンテナ輸送」と「拠点間輸送」「地域間直行輸送」を中心とした輸送方式に転換していった。全国の貨物取扱駅の集約や廃止はこの流れである。1950年代に3,800駅程あった貨物駅は、いまや244駅である。しかも半分の駅は定期貨物列車の設定がない。

鉄道貨物輸送は、長距離輸送などに最適である。また二酸化炭素を排出しないエコ輸送で環境にもいい。その必要性は理解するが、貨物駅がなぜ住宅のある原地域でなければならないのか。

全ては旧国鉄の合理化政策から始まる。沼津新貨物駅は、市民が求めたものではない。原点が何だったのか。そもそも鉄道高架は沼津にとって必要なのか。就任1年を迎えた市長には、よく考えていただきたい。

(平成29年11月19日 沼津朝日新聞「言いたいほうだい」中山康之)

記事にある、地権者らの鉄道高架事業の財政へ及ぼす影響、周辺環境への悪化、先祖伝来の土地への愛着など思いは、もっともである。

また、「高架事業は見直し検証する」と約束したにもかかわらず、公約をあっさりと破った市長に対しては、「信用できない人物」であると言い切っている。市長選では大沼さんを信頼し応援した地権者の人たちの悔しさを感じる。

一方、この場での大沼市長の話には、理解できるものがない。鉄道高架の問題は、市長就任して1、2ヶ月で判断できる簡単なものではない。就任1年間の市長の議会などでの言動を見ても、ご自身がよく理解されていないのでないか、と思わざるを得ない。それだけに市長の説明には説得力がない。

表題のことについてふれたい。報道された記事に地権者の話として、「市長は原に貨物駅が出来れば、物流センターを合わせて建設するので地域が発展すると持ち掛けてくる」とある。

市長は、一体どのような物流センターが貨物駅と合わせて出来ると思っているのだろうか。物流とはモノの生産と消費を結ぶ役割機能を持つ。

では、どこにそのようなモノの生産が始まり、消費というものが発生すると思っているのだろうか。そのうえで、どのような企業の製品保管など担う物流センターが出来るというのだろうか。しかも貨物駅と同時に出来るとは何だろうか。具体的なものがなく、単に物流センターという言葉を使い、あたかもまちが発展するようなことを言っては市民をだますことになる。

ついでに、沼津の新貨物駅計画について申し上げれば、これは旧国鉄の鉄道貨物輸送の合理化政策の一環である。旧国鉄再建のなかで鉄道貨物輸送は、鉄道から自動車へと変革する中で、「コンテナ輸送」と「拠点間輸送」「地域間直行輸送」を中心とした輸送方式に転換していった。全国の貨物取扱駅の集約や廃止はこの流れである。1950年代に3,800駅程あった貨物駅は、いまや244駅である。しかも半分の駅は定期貨物列車の設定がない。

鉄道貨物輸送は、長距離輸送などに最適である。また二酸化炭素を排出しないエコ輸送で環境にもいい。その必要性は理解するが、貨物駅がなぜ住宅のある原地域でなければならないのか。

全ては旧国鉄の合理化政策から始まる。沼津新貨物駅は、市民が求めたものではない。原点が何だったのか。そもそも鉄道高架は沼津にとって必要なのか。就任1年を迎えた市長には、よく考えていただきたい。

(平成29年11月19日 沼津朝日新聞「言いたいほうだい」中山康之)

2017年08月10日

「未完の水路」は語る

霞ヶ浦。茨城県にあり、面積では国内2位の湖。25年前、この近くの潮来(いたこ)というまちに2年ほど住んだことがある。

当時、霞ヶ浦では、総延長45キロの地下水路を造り、利根川、那珂川の2つの1級河川とつないで水質を浄化するという「霞ヶ浦導水事業」が進められていた。

この事業の計画策定は昭和60年。バブル期の直前である。目的は、生活排水の増大で湖の水質が悪化したことによる浄化対策のほか、2つの川の水を融通し合うことでの渇水対策と、首都圏の水源確保が目的だった。総事業費は、1,900億円の巨大プロジェクトである。当初は8年後の平成5年度の完了予定だった。しかし、計画から32年経った今も、この事業は完了していない。「未完の水路」である。

未完の理由は、地下利用をめぐる地権者との交渉の難航である。また平成21年の民主党(当時)への政権交代での中断や、その後、自民党が政権に返り咲き、26年、事業の継続が決まったものの、つまるところは、地下利用に必要な区分地上権の設定が終わらず、工事の再開のめどが立っていないことである。

現在、霞ヶ浦と利根川を結ぶ「利根導水路」2.6キロは完成済みだが、那珂川と結ぶ「那珂導水路」42.9キロは70%近くが未着工である。しかも完成済みの「利根導水路」は、平成元年に完成し、7年に試験導水を行ったが、利根川のシジミの大量死が発生。漁業協同組合の反対で使用されず「開かずの門」となっている。

那珂川には何度も訪れたことがあるが、清流で天然アユや、サケの遡上で知られている。当初から漁業関係者らは、「霞ヶ浦とつないだら川が汚れる」と事業に反対していた。そして国土交通省が示した環境対策は「机上の空論」で、「生態系が壊れてからでは遅い」と訴えている。

32年前と比べると全国的に下水道の整備が進み、霞ヶ浦も水質は改善傾向にある。また深刻な渇水も起きておらず、都市部の水需要も人口減少で下方修正された。事業はすでに1,500億円ほど投入され、完成済み部分の維持費だけでも年6.5億円に上る。このまま進めることがいいのか、という状況にある。

そこで考えたいのは、「沼津駅付近鉄道高架事業」である。霞ヶ浦導水事業と同じような計画策定の時期、そして事業規模、経過など見ると、とても似通っている。

「未完の水路」が語っているのは、社会変化を踏まえて費用対効果を検証し、正確な情報を公開した上で、住民と共に継続か、見直しかを考える姿勢である。

鉄道高架事業も同じである。先の沼津市長選で鉄道高架推進を唱えた前市長は、「検証のうえ見直す」と言った現市長に敗れた。その現市長は不思議なことに、いとも簡単に公約を破り、高架推進となった。

このことを見ても、沼津市のみならず、国も静岡県も、ずっと「高架ありき」で、「住民と共に」の姿勢があったのか、と問いたい。

(沼津朝日新聞 平成29年8月10日付コラム「言いたいほうだい」中山康之)

下の写真は、静岡県・沼津市作成の鉄道高架完了後の想定沼津駅周辺。完了前には市民サービスの大幅低下。そして財政再建団体へ。

当時、霞ヶ浦では、総延長45キロの地下水路を造り、利根川、那珂川の2つの1級河川とつないで水質を浄化するという「霞ヶ浦導水事業」が進められていた。

この事業の計画策定は昭和60年。バブル期の直前である。目的は、生活排水の増大で湖の水質が悪化したことによる浄化対策のほか、2つの川の水を融通し合うことでの渇水対策と、首都圏の水源確保が目的だった。総事業費は、1,900億円の巨大プロジェクトである。当初は8年後の平成5年度の完了予定だった。しかし、計画から32年経った今も、この事業は完了していない。「未完の水路」である。

未完の理由は、地下利用をめぐる地権者との交渉の難航である。また平成21年の民主党(当時)への政権交代での中断や、その後、自民党が政権に返り咲き、26年、事業の継続が決まったものの、つまるところは、地下利用に必要な区分地上権の設定が終わらず、工事の再開のめどが立っていないことである。

現在、霞ヶ浦と利根川を結ぶ「利根導水路」2.6キロは完成済みだが、那珂川と結ぶ「那珂導水路」42.9キロは70%近くが未着工である。しかも完成済みの「利根導水路」は、平成元年に完成し、7年に試験導水を行ったが、利根川のシジミの大量死が発生。漁業協同組合の反対で使用されず「開かずの門」となっている。

那珂川には何度も訪れたことがあるが、清流で天然アユや、サケの遡上で知られている。当初から漁業関係者らは、「霞ヶ浦とつないだら川が汚れる」と事業に反対していた。そして国土交通省が示した環境対策は「机上の空論」で、「生態系が壊れてからでは遅い」と訴えている。

32年前と比べると全国的に下水道の整備が進み、霞ヶ浦も水質は改善傾向にある。また深刻な渇水も起きておらず、都市部の水需要も人口減少で下方修正された。事業はすでに1,500億円ほど投入され、完成済み部分の維持費だけでも年6.5億円に上る。このまま進めることがいいのか、という状況にある。

そこで考えたいのは、「沼津駅付近鉄道高架事業」である。霞ヶ浦導水事業と同じような計画策定の時期、そして事業規模、経過など見ると、とても似通っている。

「未完の水路」が語っているのは、社会変化を踏まえて費用対効果を検証し、正確な情報を公開した上で、住民と共に継続か、見直しかを考える姿勢である。

鉄道高架事業も同じである。先の沼津市長選で鉄道高架推進を唱えた前市長は、「検証のうえ見直す」と言った現市長に敗れた。その現市長は不思議なことに、いとも簡単に公約を破り、高架推進となった。

このことを見ても、沼津市のみならず、国も静岡県も、ずっと「高架ありき」で、「住民と共に」の姿勢があったのか、と問いたい。

(沼津朝日新聞 平成29年8月10日付コラム「言いたいほうだい」中山康之)

下の写真は、静岡県・沼津市作成の鉄道高架完了後の想定沼津駅周辺。完了前には市民サービスの大幅低下。そして財政再建団体へ。

2017年07月28日

「八郎潟干拓」に学ぶ

先日、秋田県の大潟村干拓博物館に訪問する機会があった。八郎潟干拓の歴史博物館である。

博物館までの道は、見渡す限りの田畑である。行けども行けどもの田畑。進む道の車窓の緑が、7月という季節柄、美しい。

八郎潟干拓は、戦後の食糧不足への食糧対策、農家の次男、三男らの働く場の確保としての雇用対策、湖沼の水害対策が目的だった。事業は昭和32年に着工し、昭和39年の干拓式を経て、52年に全事業が竣工した。工事着工から20年の歳月と約852億円(当時)の費用を投じている。

干拓後の入植者は、昭和42年に始まったが、土壌の改良が思うようにいかず、コメが作れるようになるまでには大変な苦労があった、と案内をいただいた学芸員が話す。当時、入植しても離農する人もいたそうだ。

しかし、コメが作れるようになると、昭和45年、国はコメの生産調整(減反政策)をとった。干拓事業が始まって13年後のこと。入植を開始して僅か3年後のことである。食糧対策として行われたはずの国策なのに、一転して「コメは要らない」となった。減反政策は、30年近く経った今でも続く。

八郎潟の干拓は、失敗だったという人がいる。結果的にはそうなのかもしれない。減反のほか、干拓のために自然が破壊された。ただ、戦後の食糧事情や当時の内外情勢を考えると、国の将来を見通す難しさがあったと思う。

私はここで、八郎潟の干拓が失敗だったかどうか、論ずるつもりはない。参考にしたいだけで、言いたいのは「沼津駅鉄道高架」である。国も静岡県も、そしてお膝元の沼津市も、この事業を推進するとしているが、本当に「先を見通す目」を持っているのか、と問いたい。

沼津市の人口は、今や20万人を切り、今後も減り続ける。鉄道高架ができる頃(20年後を仮定)は15万人、40年後は11万人程度、という具合である。半減に近い。当然、生産人口は減少し、総生産も減少する。税収は大幅減である。

沼津駅鉄道高架事業は、八郎潟干拓事業と違って、人口減少など、はっきりとした先行きの状況が見通せる。それ故に、無謀な鉄道高架事業はやめるべきなのだ。代替案は橋上駅化などいくらでもある。貨物駅も原地域にこだわることもない。

国も県も沼津市も、それでも鉄道高架に突き進むというのであれば、正気の沙汰とは言いがたい。先行き待っているのは、沼津市の破綻(財政再建団体)である。いったい誰が責任を取るのか。

いずれ沼津駅鉄道高架は、八郎潟干拓事業と同じように、「歴史という審判」を仰ぐことになる。未来の人は、なぜこの事業を行ったか検証し、「無謀な事業」だったと結論付けるだろう。

今、未来の見通しがしっかり把握できるのに、国も静岡県も、そして沼津市政に携わる人達も、なぜ平気でいられるのだろうか。八郎潟干拓に学びたい。

(平成29年7月27日付 沼津朝日新聞「言いたいほうだい」中山康之)

写真は、「大潟富士」。干拓地内にある「日本一低い山」。人工の山で標高0m(海抜0m)。富士山の1000分の1の3.776mで、かつ山頂の標高0mとなるように造られた山。

博物館までの道は、見渡す限りの田畑である。行けども行けどもの田畑。進む道の車窓の緑が、7月という季節柄、美しい。

八郎潟干拓は、戦後の食糧不足への食糧対策、農家の次男、三男らの働く場の確保としての雇用対策、湖沼の水害対策が目的だった。事業は昭和32年に着工し、昭和39年の干拓式を経て、52年に全事業が竣工した。工事着工から20年の歳月と約852億円(当時)の費用を投じている。

干拓後の入植者は、昭和42年に始まったが、土壌の改良が思うようにいかず、コメが作れるようになるまでには大変な苦労があった、と案内をいただいた学芸員が話す。当時、入植しても離農する人もいたそうだ。

しかし、コメが作れるようになると、昭和45年、国はコメの生産調整(減反政策)をとった。干拓事業が始まって13年後のこと。入植を開始して僅か3年後のことである。食糧対策として行われたはずの国策なのに、一転して「コメは要らない」となった。減反政策は、30年近く経った今でも続く。

八郎潟の干拓は、失敗だったという人がいる。結果的にはそうなのかもしれない。減反のほか、干拓のために自然が破壊された。ただ、戦後の食糧事情や当時の内外情勢を考えると、国の将来を見通す難しさがあったと思う。

私はここで、八郎潟の干拓が失敗だったかどうか、論ずるつもりはない。参考にしたいだけで、言いたいのは「沼津駅鉄道高架」である。国も静岡県も、そしてお膝元の沼津市も、この事業を推進するとしているが、本当に「先を見通す目」を持っているのか、と問いたい。

沼津市の人口は、今や20万人を切り、今後も減り続ける。鉄道高架ができる頃(20年後を仮定)は15万人、40年後は11万人程度、という具合である。半減に近い。当然、生産人口は減少し、総生産も減少する。税収は大幅減である。

沼津駅鉄道高架事業は、八郎潟干拓事業と違って、人口減少など、はっきりとした先行きの状況が見通せる。それ故に、無謀な鉄道高架事業はやめるべきなのだ。代替案は橋上駅化などいくらでもある。貨物駅も原地域にこだわることもない。

国も県も沼津市も、それでも鉄道高架に突き進むというのであれば、正気の沙汰とは言いがたい。先行き待っているのは、沼津市の破綻(財政再建団体)である。いったい誰が責任を取るのか。

いずれ沼津駅鉄道高架は、八郎潟干拓事業と同じように、「歴史という審判」を仰ぐことになる。未来の人は、なぜこの事業を行ったか検証し、「無謀な事業」だったと結論付けるだろう。

今、未来の見通しがしっかり把握できるのに、国も静岡県も、そして沼津市政に携わる人達も、なぜ平気でいられるのだろうか。八郎潟干拓に学びたい。

(平成29年7月27日付 沼津朝日新聞「言いたいほうだい」中山康之)

写真は、「大潟富士」。干拓地内にある「日本一低い山」。人工の山で標高0m(海抜0m)。富士山の1000分の1の3.776mで、かつ山頂の標高0mとなるように造られた山。

2017年07月02日

沼津鉄道高架訴訟

ついに訴訟まで発展した沼津駅鉄道高架。今日(7月2日)、サンウェル沼津で原告代理人の海渡雄一弁護士による説明会があった。原告は、新貨物駅予定地の地権者ら。被告は、国と静岡県。

会場は満席。日曜日の午前10時からの催しにこれだけの市民が集まるというのは、まちの行く末を案ずる市民が多い証である。

訴訟は、市民の声を無視続けた政治(家)や行政の怠慢(前例踏襲、事なかれ主義)の結果でもある。

特に市民の期待を裏切った大沼明穂現市長の行動は、会場のあちらこちらから相変わらずの非難の声を耳にした。折角、市民が選んだ市長というのに、市民の声を聞かないのでは、どうにもならない。もはや市民にとっては、無意味な市長となった。そして市民は、こうして、なおも戦い続けなければならない。酷いことである。

鉄道高架は、沼津の未来のためにも止めなければいけない。時代はそれを許すような時代でなくなったのだ。沼津のある未来は、人口減、生産人口減、税収減が明らかだ。橋上駅で十分。

鉄道高架でまちが元気になるなど、絶対にありえない。先の市長選のように騙されてはいけない。

参考: 鉄道高架は着工して工期15年、建設費1,316億円。橋上駅なら工期3年ほど、建設費27億円(例藤枝駅)。

会場は満席。日曜日の午前10時からの催しにこれだけの市民が集まるというのは、まちの行く末を案ずる市民が多い証である。

訴訟は、市民の声を無視続けた政治(家)や行政の怠慢(前例踏襲、事なかれ主義)の結果でもある。

特に市民の期待を裏切った大沼明穂現市長の行動は、会場のあちらこちらから相変わらずの非難の声を耳にした。折角、市民が選んだ市長というのに、市民の声を聞かないのでは、どうにもならない。もはや市民にとっては、無意味な市長となった。そして市民は、こうして、なおも戦い続けなければならない。酷いことである。

鉄道高架は、沼津の未来のためにも止めなければいけない。時代はそれを許すような時代でなくなったのだ。沼津のある未来は、人口減、生産人口減、税収減が明らかだ。橋上駅で十分。

鉄道高架でまちが元気になるなど、絶対にありえない。先の市長選のように騙されてはいけない。

参考: 鉄道高架は着工して工期15年、建設費1,316億円。橋上駅なら工期3年ほど、建設費27億円(例藤枝駅)。

2017年04月07日

期待は失望と怒りへ

大沼明穂沼津市長が「専門家による沼津駅鉄道高架を検証する」との公約を反故にし「高架推進へ舵」を切ってから本紙への市民の投稿が続く。新市長の就任から、わずかな期間でこのような事態になることなど過去にはなかっただろう。

市議会2月定例会では、市長が、その変節の理由を説明してくれるのかと期待して傍聴したが、何もなかった。それは説明できない何かがあるのかという穿(うが)った見方につながる。

市長のこのような態度に、市民からは辞職を求める声さえ上がる。まさに「期待は失望と怒り」へと変わったと言える。

穿った見方になるのは、こんなところにもあった。先日、市役所近くの喫茶店で、私は市長に会った。偶然であるが。その時のことである。

私は店に入って店主と挨拶した後、コーヒーを注文し席に座った。と同時に、奥のテーブルから声がかかった。

「中山さんですね」

市長だった。それまで挨拶したことはないが、市長の顔は分かるので、私は席から立ち上がり、「そうです」と会釈した。

すかさず市長は「いつも中山さんには厳しい指摘を受けているので」と言った。

私は「いや厳しいことでなく、ごく普通の常識的な話をさせていただいているだけですが」と応じた。

たぶん市長は、私の本紙の投稿やフェイスブック、ブログを見ての感想を言ったのだろう。

すると、市長が「いろいろな事情があるので」と言ったので、私は「事情の問題ではなく、覚悟の問題でないでしょうか」と応じた。

市長はここで、自ら「事情があった」と認めているのだ。そのことこそ、市民に説明すべきことである。

市民との対話を大切にするという市長。それならば、変節に至った事情とやらを、すぐに説明すべきである。東京都の小池百合子知事は毎週金曜日に定例記者会見を開き、自分の思いを伝えている。沼津市長も毎週、記者会見を開き、市民が納得するまで説明したらいい。本来それが市長のポリシーではなかったのか。

市長選に出馬する記者会見は、市民も加わる珍しい会見だった。初心に帰るべき。それができないのならば辞職すべきである。

(平成29年4月7日付 沼津朝日新聞投稿文 中山康之)

市議会2月定例会では、市長が、その変節の理由を説明してくれるのかと期待して傍聴したが、何もなかった。それは説明できない何かがあるのかという穿(うが)った見方につながる。

市長のこのような態度に、市民からは辞職を求める声さえ上がる。まさに「期待は失望と怒り」へと変わったと言える。

穿った見方になるのは、こんなところにもあった。先日、市役所近くの喫茶店で、私は市長に会った。偶然であるが。その時のことである。

私は店に入って店主と挨拶した後、コーヒーを注文し席に座った。と同時に、奥のテーブルから声がかかった。

「中山さんですね」

市長だった。それまで挨拶したことはないが、市長の顔は分かるので、私は席から立ち上がり、「そうです」と会釈した。

すかさず市長は「いつも中山さんには厳しい指摘を受けているので」と言った。

私は「いや厳しいことでなく、ごく普通の常識的な話をさせていただいているだけですが」と応じた。

たぶん市長は、私の本紙の投稿やフェイスブック、ブログを見ての感想を言ったのだろう。

すると、市長が「いろいろな事情があるので」と言ったので、私は「事情の問題ではなく、覚悟の問題でないでしょうか」と応じた。

市長はここで、自ら「事情があった」と認めているのだ。そのことこそ、市民に説明すべきことである。

市民との対話を大切にするという市長。それならば、変節に至った事情とやらを、すぐに説明すべきである。東京都の小池百合子知事は毎週金曜日に定例記者会見を開き、自分の思いを伝えている。沼津市長も毎週、記者会見を開き、市民が納得するまで説明したらいい。本来それが市長のポリシーではなかったのか。

市長選に出馬する記者会見は、市民も加わる珍しい会見だった。初心に帰るべき。それができないのならば辞職すべきである。

(平成29年4月7日付 沼津朝日新聞投稿文 中山康之)

2017年03月27日

「沼津駅鉄道高架と沼津市政」を語る

4月1日(土)14:00から、健康福祉プラザ(サンウェル沼津)4階で、「鉄道高架と市民の暮らしを考える会」主催のシンポジウムが開かれます。内容は、鉄道高架を市民の目で研究してきた佐藤賢治さんの基調講演の後、パネルディスカッションがあり、ここで、広域異業種親睦団体「静山会」(会員は京都清水寺貫主など約120名)の坂本舟石会長と私(中山やすゆき)がパネラーを務めます。私はこの場で、「沼津駅鉄道高架と沼津市政」について語る予定です。明日の沼津のために是非お越しください。

2017年03月10日

沼津を愛する熱い人

これほどまで真っ正直に沼津を愛し、自らの思いを表現している人を、私はこのまちでみたことがない。表現は、詩で、歌で。何にも囚われず、自由に。そして真実に。心からの叫びをあげている。

昨年行われた沼津市長選で、仕事まで放り出し、当選した大沼明穂市長を応援したミュージシャンの湯山智生さん。

彼は全力でその大沼さんを応援したが、市長に就任すると市民との「公約を破り」、湯山さんのみならず、多くの市民を裏切った。私の多くの仲間も同様に。

湯山さんは、その不条理に対して、多くの市民が黙しているなかストレートに、自らの反省と仲間への謝罪。そして、怯まずに沼津を変えようと詩と歌でメッセージを送り続ける。

私は、この人を見ていると、到底かなわない。そして、十数年前、このまちに帰り、市民の声が届かない沼津市政を変えようと、新聞投稿や本の出版で、一人メッセージを送り続けていた自分を思い出す。

私は変えられないが、少しでも私の思いがみんなへ届くようにメッセージを送り続けよう。打ちしおれた仲間にも元気になってもらいたい。湯山さんに感謝して。赤いバラとともに。

昨年行われた沼津市長選で、仕事まで放り出し、当選した大沼明穂市長を応援したミュージシャンの湯山智生さん。

彼は全力でその大沼さんを応援したが、市長に就任すると市民との「公約を破り」、湯山さんのみならず、多くの市民を裏切った。私の多くの仲間も同様に。

湯山さんは、その不条理に対して、多くの市民が黙しているなかストレートに、自らの反省と仲間への謝罪。そして、怯まずに沼津を変えようと詩と歌でメッセージを送り続ける。

私は、この人を見ていると、到底かなわない。そして、十数年前、このまちに帰り、市民の声が届かない沼津市政を変えようと、新聞投稿や本の出版で、一人メッセージを送り続けていた自分を思い出す。

私は変えられないが、少しでも私の思いがみんなへ届くようにメッセージを送り続けよう。打ちしおれた仲間にも元気になってもらいたい。湯山さんに感謝して。赤いバラとともに。

2017年03月07日

沼津市議会2月定例会 代表質問傍聴

施政方針に対する会派代表の質疑応答を終日傍聴。ただ一言「がっかり」。沼津駅鉄道高架は見直し・検証すると約束していた大沼市長は「見直し・検証しないことは公約違反でない」と開き直り。言葉の重さがわからないのだろうか。むなしさを感じ家路へ。この人の言葉は心にひびかない。

2017年02月22日

市長の変節

大沼明穂市長は沼津駅付近鉄道高架事業について、昨年の市長選を通じ、「見直し、検証する」と表明していた。そして、当選後の市議会11月定例会における所信表明で「専門家による検証チームを立ち上げる」としていた。

それが一転、「世界一元気な沼津には必要」だとして、就任わずか3カ月で「鉄道高架推進」となった。約束した検証もしないで推進とは、市民も馬鹿にされたものだ。

そもそも「世界一」が何を目指して世界一かも分からないが、それよりも何よりも、「市長になるためには嘘をついてもいい」としか思えない結末は、子ども達の教育上も良くない。このことは鉄道高架の推進、見直しを別にしても、そうは言えないだろうか。

ただ、私にとって市長の変節は、「やはり」というのが実感である。

私は、市長選の告示を前にした昨年10月22日付の本紙に「沼津市長選の争点は何か」というタイトルで投稿し、立候補を予定していた大沼氏の高架事業に対する曖昧な態度を指摘して、リーダーとは、そういうことであってはいけないと暗に警鐘を鳴らした。

しかし、その曖昧さが市民の期待につながったのか、当選を果たしたが、市民の期待に応えられないのでは、「市民ファースト」ではなく、「自分ファースト」と言わざるを得ない。二枚舌、八方美人は結局、自分自身を追い込むことになる。

今となってはもう遅いが、鉄道高架をめぐる市長の対応は、市民の期待を裏切ったのみならず、政治に対する市民の不信を募らせたということで、その責任は大きい。

市長は、組織票もなく、なぜ4万3千人もの票を獲得し当選できたのか、この結果に真摯に向き合うことが必要だ。

このままでは市民の代表とは言えない。そして、自らの身は自ら処していかなければ後世まで「ふがいない市長」と言われるだろう。

カルロス・ゴーンは自著の『経営論』で、リーダーとは「自分一人でも『ノー』と言える人こそリーダーである」と論じている。

最後に市議会である。大沼市長の変節に対して市議会の空気は、当初の警戒感から安堵感さえ漂っている感じだ。

私は問いたい。嘘をつく人が、このまちのリーダーであっていいのかと。そういう政治がはびこってきたことが、今の沼津の現状を招いたのではないだろうか。

市民の代表でもある一方の市議会が、嘘をつくリーダーを仮にも認めるようであったら、市議会自体が、姿勢、資質が問われることになる。市議会の良識ある対応を望みたい。

(平成29年2月22日沼津朝日新聞 中山康之投稿文転載)

(庭の椿)

それが一転、「世界一元気な沼津には必要」だとして、就任わずか3カ月で「鉄道高架推進」となった。約束した検証もしないで推進とは、市民も馬鹿にされたものだ。

そもそも「世界一」が何を目指して世界一かも分からないが、それよりも何よりも、「市長になるためには嘘をついてもいい」としか思えない結末は、子ども達の教育上も良くない。このことは鉄道高架の推進、見直しを別にしても、そうは言えないだろうか。

ただ、私にとって市長の変節は、「やはり」というのが実感である。

私は、市長選の告示を前にした昨年10月22日付の本紙に「沼津市長選の争点は何か」というタイトルで投稿し、立候補を予定していた大沼氏の高架事業に対する曖昧な態度を指摘して、リーダーとは、そういうことであってはいけないと暗に警鐘を鳴らした。

しかし、その曖昧さが市民の期待につながったのか、当選を果たしたが、市民の期待に応えられないのでは、「市民ファースト」ではなく、「自分ファースト」と言わざるを得ない。二枚舌、八方美人は結局、自分自身を追い込むことになる。

今となってはもう遅いが、鉄道高架をめぐる市長の対応は、市民の期待を裏切ったのみならず、政治に対する市民の不信を募らせたということで、その責任は大きい。

市長は、組織票もなく、なぜ4万3千人もの票を獲得し当選できたのか、この結果に真摯に向き合うことが必要だ。

このままでは市民の代表とは言えない。そして、自らの身は自ら処していかなければ後世まで「ふがいない市長」と言われるだろう。

カルロス・ゴーンは自著の『経営論』で、リーダーとは「自分一人でも『ノー』と言える人こそリーダーである」と論じている。

最後に市議会である。大沼市長の変節に対して市議会の空気は、当初の警戒感から安堵感さえ漂っている感じだ。

私は問いたい。嘘をつく人が、このまちのリーダーであっていいのかと。そういう政治がはびこってきたことが、今の沼津の現状を招いたのではないだろうか。

市民の代表でもある一方の市議会が、嘘をつくリーダーを仮にも認めるようであったら、市議会自体が、姿勢、資質が問われることになる。市議会の良識ある対応を望みたい。

(平成29年2月22日沼津朝日新聞 中山康之投稿文転載)

(庭の椿)

2017年02月16日

沼津の混迷

沼津市長、就任2カ月で小脳出血で入院。3週間の入院後、出て来ればすぐに「鉄道高架推進」と表明。健康のことも心配だが、この変節、一体どうなっているのか。

市長は選挙前、沼津駅鉄道高架に関して「賛成でも反対でもない」と、そもそも曖昧な態度だった。しかし、「見直し、検証する」と市民に約束したはず。

その市長の言葉に、どれだけの市民が期待したか。それを裏切るように、検証もしないで、「高架推進」と。何を血迷ったのか。はじめから市民ファーストでなく自分ファーストだったのか。市民は怒るだろう。政治に対する不信を与えたのは市長自らだ。責任を自覚してもらいたい。

(千本浜からの富士山)

(千本浜からの富士山)

市長は選挙前、沼津駅鉄道高架に関して「賛成でも反対でもない」と、そもそも曖昧な態度だった。しかし、「見直し、検証する」と市民に約束したはず。

その市長の言葉に、どれだけの市民が期待したか。それを裏切るように、検証もしないで、「高架推進」と。何を血迷ったのか。はじめから市民ファーストでなく自分ファーストだったのか。市民は怒るだろう。政治に対する不信を与えたのは市長自らだ。責任を自覚してもらいたい。

2017年01月06日

地方創生と物流問題を考える

日本の元気は地方から。沼津のまちの創生がどうなのか、との検証するページをフェイスブックでつくりました。

「地方創生と物流問題を考える」

https://www.facebook.com/nipponikiiki/

「地方創生と物流問題を考える」

https://www.facebook.com/nipponikiiki/

2016年10月02日

沼津市長選の争点は何か

沼津市長選が間もなくである。現在まで出馬表明した候補者は現職含め2人。それぞれの候補者の出馬理由は新聞報道などで見たが、争点が何か、よくわからない。

現職候補者は沼津駅鉄道高架の推進を唱え、それが争点と位置付ける。しかし前回の市長選では「高架は争点でない」と言っていたはずである。それが今回は「争点だ」と言いだしたのが不思議である。一方の候補者は、鉄道高架が争点でないと言い、だからといって何が争点か示していない。

先日(9月4日)、原地区センターで、一方の候補者が「市民と語る会」を開くというので行ってみた。ここで、その候補者は「鉄道高架は賛成でも反対でもない」としたうえで、市長に就任したら財政を見て考える、と説明。至極もっともなように聞こえる。

しかし、この問題は昨日今日始まったことでない。出馬にあたっては、事前にもっと勉強し、自らの考えをしっかり主張してもらいたい。それがなく高架の是非に触れないでは、有権者からすれば「白紙委任しろ」、と言われているのと同じである。

候補者のチラシには一応見直しと触れているが、この一言で理解しろというのは、少し乱暴すぎるのでないだろうか。さらにこの候補者は「高架は争点でない」としているが、それでは現職と同じ高架推進の立場かと、うがった見方になってしまう。

川勝平太静岡県知事は就任時、鉄道高架は見直すとして、有識者会議やPI委員会など開き、点検作業を行ってきた。私はそのほとんどを傍聴してきたが、内容は「高架ありき」で、見直すべきという様々な意見には耳をかさなかった。結果、川勝知事は見直しどころか推進とした。静岡県では「見直し」という言葉がいかに軽いものかがわかる。

「白紙委任」するということは、有権者の意図しない判断になる可能性がある。それはどちらの立場(高架推進あるいは見直し)に立ったとしても、どちらかが意図しない結果になる。

また高架の是非が有権者の投票行動のすべてでないにしても、現状このことが沼津市政のリーダー選びに大きな要素となる。なぜならばこの問題がこれからのまちづくりや市民生活に大きな影響を与えるからだ。

4日の「語る会」を聴いたなかでは、このままの市長選では盛り上がらないのでないかと。何しろ具体的な施策ひとつも聴けなかったからだ。それはそうだろう。鉄道高架の是非を抜きにして沼津のビジョンや施策は語れない。

翻って、ついこの間行われた東京都知事選。当選した小池百合子知事はその選挙戦で、オリンピック施設の再検討、待機児童問題解消、行財政改革、韓国学校への都有地貸出取り止め、市場移転の点検、無電柱化、知事給与削減など、具体的な施策をいろいろと打ち出し、また議会との対決も辞さずと、その態度を鮮明に打ち出していた。その都知事選を目の当たりにすると、沼津市の市長選に寂しさを感じる。

候補者の人たちへ望みたい。鉄道高架問題の現実をスルーしては、沼津の将来が見えない。それ故、その是非のうえにたって、まちのビジョンを描き、その具体的な施策を示し、堂々と論戦を張っていただきたい。

現職候補者は沼津駅鉄道高架の推進を唱え、それが争点と位置付ける。しかし前回の市長選では「高架は争点でない」と言っていたはずである。それが今回は「争点だ」と言いだしたのが不思議である。一方の候補者は、鉄道高架が争点でないと言い、だからといって何が争点か示していない。

先日(9月4日)、原地区センターで、一方の候補者が「市民と語る会」を開くというので行ってみた。ここで、その候補者は「鉄道高架は賛成でも反対でもない」としたうえで、市長に就任したら財政を見て考える、と説明。至極もっともなように聞こえる。

しかし、この問題は昨日今日始まったことでない。出馬にあたっては、事前にもっと勉強し、自らの考えをしっかり主張してもらいたい。それがなく高架の是非に触れないでは、有権者からすれば「白紙委任しろ」、と言われているのと同じである。

候補者のチラシには一応見直しと触れているが、この一言で理解しろというのは、少し乱暴すぎるのでないだろうか。さらにこの候補者は「高架は争点でない」としているが、それでは現職と同じ高架推進の立場かと、うがった見方になってしまう。

川勝平太静岡県知事は就任時、鉄道高架は見直すとして、有識者会議やPI委員会など開き、点検作業を行ってきた。私はそのほとんどを傍聴してきたが、内容は「高架ありき」で、見直すべきという様々な意見には耳をかさなかった。結果、川勝知事は見直しどころか推進とした。静岡県では「見直し」という言葉がいかに軽いものかがわかる。

「白紙委任」するということは、有権者の意図しない判断になる可能性がある。それはどちらの立場(高架推進あるいは見直し)に立ったとしても、どちらかが意図しない結果になる。

また高架の是非が有権者の投票行動のすべてでないにしても、現状このことが沼津市政のリーダー選びに大きな要素となる。なぜならばこの問題がこれからのまちづくりや市民生活に大きな影響を与えるからだ。

4日の「語る会」を聴いたなかでは、このままの市長選では盛り上がらないのでないかと。何しろ具体的な施策ひとつも聴けなかったからだ。それはそうだろう。鉄道高架の是非を抜きにして沼津のビジョンや施策は語れない。

翻って、ついこの間行われた東京都知事選。当選した小池百合子知事はその選挙戦で、オリンピック施設の再検討、待機児童問題解消、行財政改革、韓国学校への都有地貸出取り止め、市場移転の点検、無電柱化、知事給与削減など、具体的な施策をいろいろと打ち出し、また議会との対決も辞さずと、その態度を鮮明に打ち出していた。その都知事選を目の当たりにすると、沼津市の市長選に寂しさを感じる。

候補者の人たちへ望みたい。鉄道高架問題の現実をスルーしては、沼津の将来が見えない。それ故、その是非のうえにたって、まちのビジョンを描き、その具体的な施策を示し、堂々と論戦を張っていただきたい。

2015年04月13日

これでいいのか沼津市議会

(平成27年4月12日 沼津朝日新聞)

市議会選挙がはじまる。本紙で立候補予定者36名の考え方、主張のすべてに目を通した。そのなかでとくに感じたのは沼津駅鉄道高架に対する立候補者のスタンスである。

36名のうち鉄道高架の推進をはっきり示したのが5名。見直しや反対というのが8名。鉄道高架に触れたが、是非の態度不明が3名。残り20名の立候補者は鉄道高架について一切触れていない。

言うならば、全立候補者の半分以上が鉄道高架に関心ないのか、避けたいのか、よく分からない状態だ。そのような認識で当選後、議会へ行かれても恐ろしい。

今までも、重要なことを曖昧にして、当選後の議会では、行政の提案通りにシャンシャンと追認してきている。「長いものには巻かれろ」式に、体制側へつくことで自分のポジションを維持する。そこにあるのは市民不在の市議会である。9年前の5万5千余の署名を集めた住民投票条例の否決などはまさにいい例だ。

鉄道高架事業の問題は、沼津のまちづくりや財政に大きな影響を及ぼす問題である。それぞれの立候補者がほかのことで取り組む課題があるにしても、このことに触れず出馬することは解せない。

なぜならば、各立候補者言っている取り組む課題も、その解決にはお金がかかることで、当然その財源確保には、鉄道高架事業費の問題がかかわってくる。それこそ沼津市の財政問題にぶつかるのだ。

沼津市の財政は、すでに借金が一般予算の倍以上の1,300億円。そこに鉄道高架の事業費(沼津市負担200億円)が加わる。これとて利子相当分が含まれていないので、およそ、その倍の負担となる。それに資材の高騰分が見込まれていないので負担はさらに上乗せされる。そういうことを考えると、これからどれだけ借金が増えていくのかと危惧する。

1月下旬に行われた静岡県・沼津市共催「これからのまちづくりについて」の説明会でも、人口減少と歳入の質問に対して、県と市は、裏付けのない資料を示して「大丈夫」というだけである。さらに、静岡県副知事からは「市民の心の持ち方次第」との精神論だ。決してポジティブな姿勢を否定するものではないが、闇雲にイケイケドンドンの猪突猛進もいかがかと思う。

大切なことは先を見通す目である。それは行政をチェックすべき市議会にあっても、先を見通す目が求められる。今まさにそういう市議会になれるかどうかの瀬戸際である。

立候補者が沼津市の財政に問題意識がないとするならば、勉強不足と言わざるを得ない。それではまちのために働くこともできない。

今からでも遅くはない。鉄道高架の問題にしっかりとした考え方をもったうえで、是非をはっきりと表明して、自らがそのことに責任をもつようにしてもらいたい。

(中山康之)

市議会選挙がはじまる。本紙で立候補予定者36名の考え方、主張のすべてに目を通した。そのなかでとくに感じたのは沼津駅鉄道高架に対する立候補者のスタンスである。

36名のうち鉄道高架の推進をはっきり示したのが5名。見直しや反対というのが8名。鉄道高架に触れたが、是非の態度不明が3名。残り20名の立候補者は鉄道高架について一切触れていない。

言うならば、全立候補者の半分以上が鉄道高架に関心ないのか、避けたいのか、よく分からない状態だ。そのような認識で当選後、議会へ行かれても恐ろしい。

今までも、重要なことを曖昧にして、当選後の議会では、行政の提案通りにシャンシャンと追認してきている。「長いものには巻かれろ」式に、体制側へつくことで自分のポジションを維持する。そこにあるのは市民不在の市議会である。9年前の5万5千余の署名を集めた住民投票条例の否決などはまさにいい例だ。

鉄道高架事業の問題は、沼津のまちづくりや財政に大きな影響を及ぼす問題である。それぞれの立候補者がほかのことで取り組む課題があるにしても、このことに触れず出馬することは解せない。

なぜならば、各立候補者言っている取り組む課題も、その解決にはお金がかかることで、当然その財源確保には、鉄道高架事業費の問題がかかわってくる。それこそ沼津市の財政問題にぶつかるのだ。

沼津市の財政は、すでに借金が一般予算の倍以上の1,300億円。そこに鉄道高架の事業費(沼津市負担200億円)が加わる。これとて利子相当分が含まれていないので、およそ、その倍の負担となる。それに資材の高騰分が見込まれていないので負担はさらに上乗せされる。そういうことを考えると、これからどれだけ借金が増えていくのかと危惧する。

1月下旬に行われた静岡県・沼津市共催「これからのまちづくりについて」の説明会でも、人口減少と歳入の質問に対して、県と市は、裏付けのない資料を示して「大丈夫」というだけである。さらに、静岡県副知事からは「市民の心の持ち方次第」との精神論だ。決してポジティブな姿勢を否定するものではないが、闇雲にイケイケドンドンの猪突猛進もいかがかと思う。

大切なことは先を見通す目である。それは行政をチェックすべき市議会にあっても、先を見通す目が求められる。今まさにそういう市議会になれるかどうかの瀬戸際である。

立候補者が沼津市の財政に問題意識がないとするならば、勉強不足と言わざるを得ない。それではまちのために働くこともできない。

今からでも遅くはない。鉄道高架の問題にしっかりとした考え方をもったうえで、是非をはっきりと表明して、自らがそのことに責任をもつようにしてもらいたい。

(中山康之)