2011年08月31日

ムラサキシキブ(紫式部)の実

6月中旬に花が咲き始めた頃、ムラサキシキブの花をプログに掲載しましたが、今、紫色の実をつけ始めました。まだ完全に紫色になっていませんが、色づき始めた様子をお送りします。ムラサキシキブの花言葉は「愛され上手」「上品」「聡明」です。

2011年08月30日

ヒヨドリバナの花

香貫山の登山道の斜面に枝先に白い糸状の花を咲かせている花を見つけました。ヒヨドリバナです。高さが1~1.5mほどになる多年草です。日のあたる草原や林道脇などに見られます。ヒヨドリの鳴く頃に咲き出すのでこの名がついたようです。花言葉は「清楚」です。

2011年08月29日

キンモクセイ(金木犀)の花

「えっ!もうキンモクセイの花」、という人がいると思いますが、本当に庭のキンモクセイの花が咲き始めています。老木だからなのでしょうか? ここ数年、8月末になると花をつけています。花はオレンジ色というよりか、薄い金色です。庭中に甘くせつない芳香を放っています。

キンモクセイの花言葉は「謙遜」「真実」「陶酔」「初恋」です。参考までに、キンモクセイは静岡県の「県の木」となっています。

キンモクセイの花言葉は「謙遜」「真実」「陶酔」「初恋」です。参考までに、キンモクセイは静岡県の「県の木」となっています。

2011年08月27日

富士山駅

昨日(8月26日)から今日27日にかけて、日本三奇祭のひとつである富士吉田の火祭り、すすき祭りが開かれています。富士吉田の火祭りがくると夏の終わりを感じます。

ところで7月から富士急行「富士吉田駅」が「富士山駅」と駅名が変わりましたが、富士吉田という伝統ある、立派な地名があるのに、富士山駅とまでつけるのはどうかと思います。富士山は山全体で富士山でありますので何かスッキリしないところがあります。

そんな思いから、ブログ開設時に掲載した宮本順三画伯が描く「富士吉田の火祭り」をもう一度お届けします。

ところで7月から富士急行「富士吉田駅」が「富士山駅」と駅名が変わりましたが、富士吉田という伝統ある、立派な地名があるのに、富士山駅とまでつけるのはどうかと思います。富士山は山全体で富士山でありますので何かスッキリしないところがあります。

そんな思いから、ブログ開設時に掲載した宮本順三画伯が描く「富士吉田の火祭り」をもう一度お届けします。

2011年08月26日

クサギ(臭木)の花

香貫山の山頂近くで咲いているクサギの花です。木は花で覆われています。クサギは葉をもむと独特の臭気が漂うことから「臭木」といわれます。しかし花はユリに似た芳香と、ひとつひとつの花は華麗な感じがします。花言葉は「運命」だそうです。

2011年08月24日

沼津駅高架化とP I 委員会

「沼津駅高架化説明が足りぬ」 沼津市・中山康之(静岡新聞 平成23年8月23日付「ひろば欄」)

沼津駅鉄道高架事業に関する有識者会議報告書の説明会が8月上旬、沼津市内の3会場で開催され、私は原地区センターでの説明会に参加しました。

静岡県の説明があった後、質疑応答に入りましたが、大半の質問は鉄道高架事業に対する疑問や批判でした。

私はこれだけの疑問や批判が出ることに正直驚きました。県は800回を超える説明を行ったとのことですが、本当に市民へ納得できる説明をしてきたのかと疑問に思います。

また東日本大震災の復興との関連で、県は「復興は復興」「沼津は沼津」であると答弁しました。その回答からも有識者会議は、川勝平太知事が意図した「国家的な視点」などまったくなかったということになります。ましてや「科学的な見地」で検討するなどは、説明資料や質問に対する回答を見てもなかったといえます。

有識者会議は終わりましたが、今度は名を変えてのP I 委員会です。このP I 委員会に次の展開が投げられたわけですが、委員会が「市民の理解」を前提に進められることを切に願っています。

※同日付静岡新聞社の「P I」に関する解説(引用)

「P I」パブリック・インボルブメント(=住民を巻き込む)の略で、公共事業で用いられる計画の策定手法。第三者組織があらかじめ協議テーマを定めるなどし、行政と市民が対話によるコミュニケーションを重ねながら合意の形成を図る。構想段階で行なわれるケースが多く、J R沼津駅周辺鉄道高架事業のように、都市計画決定された後の導入は異例とされる。

沼津駅鉄道高架事業に関する有識者会議報告書の説明会が8月上旬、沼津市内の3会場で開催され、私は原地区センターでの説明会に参加しました。

静岡県の説明があった後、質疑応答に入りましたが、大半の質問は鉄道高架事業に対する疑問や批判でした。

私はこれだけの疑問や批判が出ることに正直驚きました。県は800回を超える説明を行ったとのことですが、本当に市民へ納得できる説明をしてきたのかと疑問に思います。

また東日本大震災の復興との関連で、県は「復興は復興」「沼津は沼津」であると答弁しました。その回答からも有識者会議は、川勝平太知事が意図した「国家的な視点」などまったくなかったということになります。ましてや「科学的な見地」で検討するなどは、説明資料や質問に対する回答を見てもなかったといえます。

有識者会議は終わりましたが、今度は名を変えてのP I 委員会です。このP I 委員会に次の展開が投げられたわけですが、委員会が「市民の理解」を前提に進められることを切に願っています。

※同日付静岡新聞社の「P I」に関する解説(引用)

「P I」パブリック・インボルブメント(=住民を巻き込む)の略で、公共事業で用いられる計画の策定手法。第三者組織があらかじめ協議テーマを定めるなどし、行政と市民が対話によるコミュニケーションを重ねながら合意の形成を図る。構想段階で行なわれるケースが多く、J R沼津駅周辺鉄道高架事業のように、都市計画決定された後の導入は異例とされる。

2011年08月21日

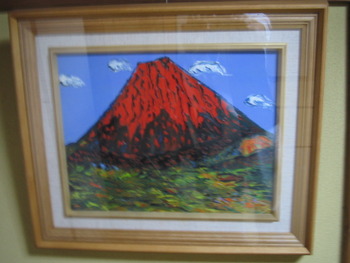

「赤富士」 五島弥和太画

昨夜(20日)19時30分からNHKワンダーXワンダーで「富士山絶景の秘密」スペシャルがありました。あらためて富士山の美しさと神秘さを感じます。富士山が身近にある地域に住んでいることに感謝です。そして、8月の末にもなると富士山が赤くなることがあります。「赤富士」の出現です。夏の朝、露出した山肌が朝焼けによって赤くなる姿です。今年はどうでしょうか。一足先に、五島弥和太画伯(1913-1998年、山形県出身、行動美術協会所属)が描く「赤富士」をお送りします。

2011年08月20日

ヘクソカズラの花

香貫山の登山道の脇で見つけた花です。ヘクソカズラ(屁糞葛)という花です。ツル科の多年草です。名前があまりいい感じがしないのは、特異な臭気がするからかもしれません。しかしラッパのようなかたちをした可愛い花です。しもやけ、ひび、あかぎれなど薬用につかわれています。別名は早乙女花というそうです。別名のがいいですね。花言葉は「人嫌い」「誤解を解きたい」だそうです。

2011年08月19日

オニドコロ(鬼野老)の花

香貫山の草木に蔓性の植物がグルグルと巻き付いて薄黄緑色の小さな花を咲かせています。オニドコロの花です。蔓性の多年草です。花弁は6枚。根茎の髭根を老人の髭にたとえ、野の老人になったそうです。さらにそれが鬼のように見えることから鬼野老(オニドコロ)の名がついたようです。花言葉は「子だくさん」。なるほどたくさんの小さな花をつけています。

2011年08月18日

ミズヒキ(水引)の花

香貫山の半日陰になっている登山道沿いに、小さな赤い花が咲いているのが目に入ります。ミズヒキ(水引)の花です。花は上から見ると赤く、下から見ると白くなっています。花の名は、その紅白の様子が祝い事に使う紅白の水引に似ていることからつけられたそうです。花言葉は、まさに「慶事」「祭礼」です。

2011年08月16日

秋はすぐそこに

毎日、暑い日が続いていますが、香貫山の登山道には、まだ色づかない若い栗の実が落ちています。そんな栗の実に間もなく訪れる秋を感じます。秋の季語である栗の話題で少しは暑さを飛ばしたいです。そこで一句と行けばいいのですが。。。

2011年08月15日

蝉の夏

夏は朝早くからクマゼミの「シャーシャー」という激しい鳴き声で起こされます。日が高くなると、クマゼミの鳴き声はなくなりますが、それ以外の蝉たちの「チーチー」「ミンミン」などという鳴き声が響いてきます。一日中の蝉の大合唱は、夏のこの暑さに一段と応えますが、蝉の成虫になってからの短い一生を考えると、「思いっきり鳴いて」と呼びかけたい気持ちにもなります。

2011年08月14日

香貫山のタカサゴユリ

昨日、茶廊のタカサゴユリの花が咲いたことを掲載いたしましたが、香貫山では、今、タカサゴユリの花が群生して登山道の斜面に咲いています。香貫山からの眺望とともにタカサゴユリの群生した様子も見応えのある景色です。お近くの方は厳しい暑さが続きますが、山の涼風を求めながらタカサゴユリの花をご覧になっていただければと思います。

2011年08月13日

タカサゴユリ(高砂百合)

庭のある一カ所で、まとまってタカサゴユリの白い花が咲きだしました。ラッパに似た筒状の花で、横向きに咲いています。花弁が6枚あるように見えますが、花の根元はつながっています。花の本数を数えてみたら周辺に15本もあります。昨年は3~4本ほどだったと思いますので、その増え方にビックリです。おかげでしばらく花を楽しめそうです。花言葉は「正直」「甘美」などです。

2011年08月10日

「夕涼み」国周画

暦のうえでは立秋を過ぎましたが、厳しい暑さが続いています。写真は国周画の浮世絵です。描かれているのは東京・隅田川での「夕涼み」の風景です。昔はこんな風にも涼をとっていたのかと、「節電の夏」にはいろいろと考えさせられます。そんなことを思いながら、今日の夕方は団扇を持って近くの狩野川の畔をブラブラ歩いてみましょう。

2011年08月09日

オシロイバナの花

香貫山の山頂付近の水飲み場にはオシロイバナの花が咲いています。自生ではなく、きっと誰かが植えたものだと思います。オシロイバナは夕方日が沈んでから花を咲かせて、夜中に閉じてしまいます。日中では写真のように閉じています。そのような花なので花言葉は「内気」「臆病」「あなたを思う」などの内向きの言葉がついたのではと思います。

2011年08月08日

メマツヨイグサ(雌待宵草)の花

香貫山ではメマツヨイグサの黄色の花が咲き始めました。花の大きさは2~5㎝程です。花は夕方から咲き始め、朝にはしぼむ一日花です。蝶のようにも見えて可愛らしい花です。花言葉は「移り気」「温和」「ほのかな恋」です。「浴後の美人」という艶かしい花言葉もついています。

2011年08月07日

ヨウシュヤマゴボウの花

香貫山ではヨウシュヤマゴボウの花が咲いています。蕾は小さく、蕾と蕾の間隔は随分と離れています。そして花の中心に緑色の玉のようなものがあります。これは花なのか、豆なのかと思わせるほどの珍しいかたちです。花言葉は「野生」「元気」です。

2011年08月06日

オトギリソウ(弟切草)の花

香貫山ではオトギリソウの花が咲いています。1~2㎝位の黄色の花で一本の茎に花を数個つけています。茎は細くまっすぐに伸びています。花の寿命は一日だけで、日中に咲くだけです。花言葉は「迷信」「秘密」「盲信」「信心」「恨み」「敵意」とあまりいい言葉が出てきません。この花の名の由来からかもしれません。それは花言葉のひとつにもありますが「秘密」にしておきましょう。