2015年05月01日

ベレス・ブランコの古城

5月。いい季節だ。気分も新たになる。洋画家斎藤三郎(1916~1996年)の作品。「ベレス・ブランコの古城」。スペインの南東、アンダルシア州の村。美しい古城と白い屋根の家並みが続く。斎藤三郎画伯はフラメンコのダンサーなどスペインの女性を描いた作品が多い。ここにあるような風景画は少ない。

2015年02月23日

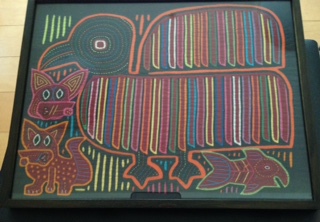

パナマ刺繍「モラ」

パナマ刺繍「モラ」というのをご存知でしょうか?今朝の日経新聞の文化欄にモラ研究家の話が載っていましたので、我が家にあるモラをアップします。

モラは色の異なる布を重ねたり、布を切り抜いて下の色を出したりして様々な模様をだした刺繍。中米の先住民・クナ族の女性が着ていた民族衣装がルーツです。ユニークな図柄や鮮やかな色彩などが興味深い。

モラは色の異なる布を重ねたり、布を切り抜いて下の色を出したりして様々な模様をだした刺繍。中米の先住民・クナ族の女性が着ていた民族衣装がルーツです。ユニークな図柄や鮮やかな色彩などが興味深い。

2014年06月25日

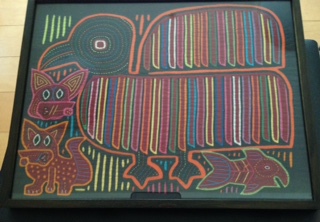

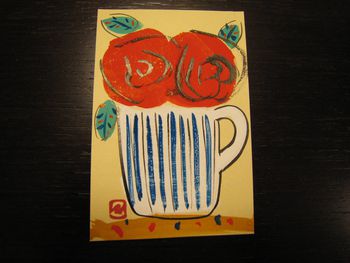

「ばら、2つ」

この絵は沼津市原在住の書画家山田浩二さんが描いたものです。ばら、2つが、コップの中で肩を寄せ合っています。仲良く、といいましょうか。。。国と国も、人と人も、いつも仲良くいたいものです。

2014年06月01日

「ポンポン船」 楢原祥太郎画

暑い。もはや夏。夏といえば海。海といえば船。古い絵ですが、むかし重油を燃料としたポンポン船です。私たちの世代ではなつかしい風景です。港には、かつて、こんな船がいくつも係留されていました。絵の作者は楢原祥太郎画伯(1909~1985)です。画伯は第二紀會同人で、また多くの画家を育て、「美術家心得」という本も著しています。

2013年08月15日

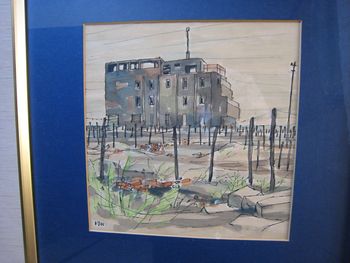

終戦の日

終戦。この日、私は生まれた。市内添地にあった家は、沼津空襲で全焼。だから、疎開先で生まれた。

終戦の混乱のさなか、出生届が遅れて、戸籍の出生日は別な日になっている。

しかし、誕生日は生まれてからずっと8月15日である。両親がそうしてきた。

鎮魂の8月。戦争と平和を考える。平和のありがたさに感謝して。そして、2度と戦争を起こしてならないとの誓いと祈りを込めて。

「人のいのち」が第一。何よりも「こっちが先」。忘れないようにしたい。

この絵は終戦後間もない頃の東京の風景の一コマです。焼け野原になった東京の姿。作者は楢原祥太郎画伯です。

終戦の混乱のさなか、出生届が遅れて、戸籍の出生日は別な日になっている。

しかし、誕生日は生まれてからずっと8月15日である。両親がそうしてきた。

鎮魂の8月。戦争と平和を考える。平和のありがたさに感謝して。そして、2度と戦争を起こしてならないとの誓いと祈りを込めて。

「人のいのち」が第一。何よりも「こっちが先」。忘れないようにしたい。

この絵は終戦後間もない頃の東京の風景の一コマです。焼け野原になった東京の姿。作者は楢原祥太郎画伯です。

2013年03月19日

旧新橋停車場(浮世絵と鉄道歴史展示室)

「汽笛一声新橋を」で始まる鉄道唱歌。絵は明治期の旧新橋停車場を描いた浮世絵です。この旧新橋停車場のあった場所は現在の東京・汐留になります。当時の駅舎が、今、汐留シティセンタービルの一角に、旧新橋停車場鉄道歴史展示室として復元されています。東京へお出かけの折に一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。それこそ沼津は機関区があったまちです。沼津との関わりを展示品の中からみつけることができるかもしれません。なお、3月18日から4月1日まで、展示品入れ替えのため休館です。

下の写真は、旧新橋停車場鉄道歴史展示室の建物です。バックの建物は汐留シティセンター。

下の写真は、旧新橋停車場鉄道歴史展示室の建物です。バックの建物は汐留シティセンター。

2013年02月18日

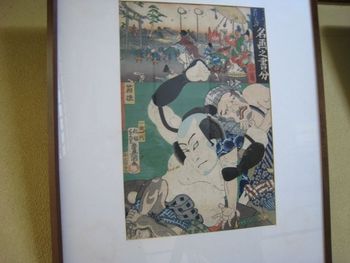

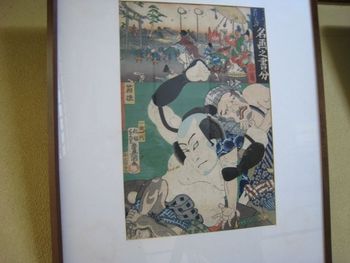

「武者絵」安藤広重画

安藤広重の浮世絵です。絵の中の人物は、大友金村と大矢田宿祠の名前が書かれていますが、この場面がどういうところなのかよくわからないです。ただ、ウィキペディアによると、奈良時代の「日本書記」に、大友金村(おおとものかなむら)という人が出てくるそうです。5~6世紀にかけての豪族ということで。安藤広重(1797~1850)江戸時代の浮世絵師。「東海道五十三次」が有名。

2013年02月01日

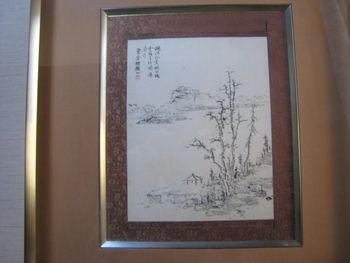

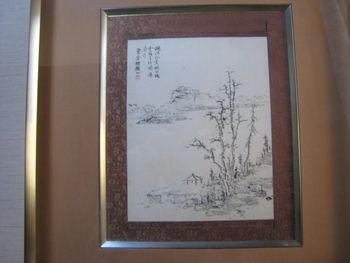

「華陵」猪瀬東寧画

陽射しに春を感じるようになりましたが、まだまだ2月、寒い日が続きます。きょうは猪瀬東寧の南画です。南画とは中国南宗画の影響を受けた日本における絵の総称です。猪瀬東寧は天保9年(1838)茨城県水海道市生まれ。京都南画界の第一人者といわれた比根対山に師事。その後頭角をあらわし、内国勧業博覧会、東洋絵画共進会、日本美術会などで毎回入選。明治32 年パリ万国博覧会で作品が採用されるなど幕末から明治に活躍した人です。明治41年(1908)歿。

2013年01月27日

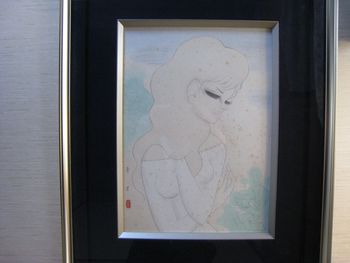

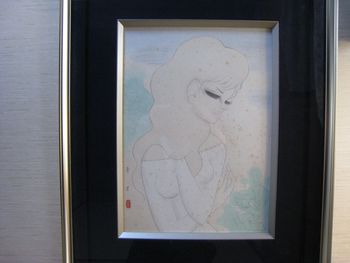

「髪」東郷青児画

日曜日、たまに絵画で。むかしから髪は女性のいのちと言います。東郷青児画伯が描く女性像の長い流れるような髪には、それを感じさせる雰囲気があります。掲載の絵は水彩画です。東郷青児(1897-1978年)日本芸術院会員、二科会会長、文化功労者。

2013年01月08日

侘助と千利休

侘助は椿の一種です。寒い冬空に清楚に咲いています。侘助の花は茶道の茶室に飾られる代表的な花です。花言葉は「控えめ」「静かなおもむき」「簡素」です。花の名は千利休の下僕「侘助」の名からとったとされています。

千利休が出てきましたので、ついでに「千利休像」の置物です。作者は奈良赤膚焼の七代目古瀬堯三です。

七代目古瀬堯三(1936-2009年)京都美大陶芸科卒。奈良赤膚焼陶芸家。富本憲吉、近藤悠三に師事。

千利休が出てきましたので、ついでに「千利休像」の置物です。作者は奈良赤膚焼の七代目古瀬堯三です。

七代目古瀬堯三(1936-2009年)京都美大陶芸科卒。奈良赤膚焼陶芸家。富本憲吉、近藤悠三に師事。

2012年07月21日

「遠野の田園風景」 林喜市郎画

今日は雨模様ですが、本格的な夏の到来です。絵は、民家を描いては第一人者といわれた林喜市郎画伯の夏の岩手県遠野の風景です。幼い頃、岩手は父の転勤で住んだまちであり、この絵をみるたびに岩手の風景を思い出します。

2012年07月12日

「釈迦涅槃図」宮本順三画

七夕が終わるとすぐにお盆です。明日13日はお盆の迎え火です。当家でもご先祖様の供養をおこないたいと思います。今日はお盆の季節ということもありますので、宮本順三画伯の「釈迦涅槃図」を送ります。ちょっと見ずらいと思いますが、光が画面にあたるので斜めにしています。

2012年06月26日

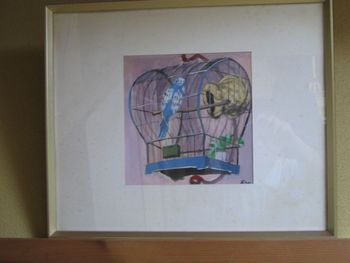

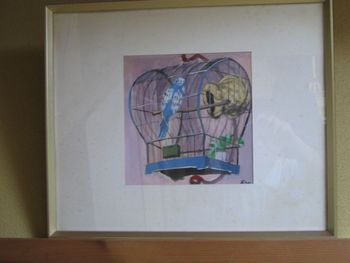

カナリア

絵は安保健二画伯の「かごの中のカナリア」です。カナリアは世界中で愛玩鳥として飼われている鳥です。私たちには、カナリアというと、ちょっと古いですが、西条八十の作詞「歌を忘れたカナリアは」という歌詞ではじまる童謡を思い出します。この歌は傷つきやすい子供の心をうたったものです。

今日、消費税の増税が衆議院で可決しました。「増税はしない」と言ってきた民主党が、どこかの政党と結びつき、お互いの党利党略のうえでの結果です。議員の削減など「先ずやるべきことをしっかりやってから」という国民の声はどこへ行ってしまったのでしょうか?「歌を忘れたカナリア」はここにもいました。ただ傷つくのは国民です。

今日、消費税の増税が衆議院で可決しました。「増税はしない」と言ってきた民主党が、どこかの政党と結びつき、お互いの党利党略のうえでの結果です。議員の削減など「先ずやるべきことをしっかりやってから」という国民の声はどこへ行ってしまったのでしょうか?「歌を忘れたカナリア」はここにもいました。ただ傷つくのは国民です。

2012年02月26日

「蛙」 宅野田夫画

蛙は俳句では春の季語だそうです。雨蛙となると夏の季語になるようです。絵は宅野田夫画伯の南画です。ちょっと見にくいと思いますが、讚に「動くと食うぞ」とあり、蛙が獲物を狙っている様子が描かれています。宅野田夫画伯は美術人名事典によると「明治28年、東京生まれ、岡田三郎助に洋画、田口米舫に日本画、王一亭・呉昌碩などに南画を学ぶ。また頭山満、後藤新平らとも交際があった」とあります。昭和29年没。この蛙は何を伝えたかったのでしょうか?

蛙は文学や音楽、漫画、アニメなどのモチーフとしてよく登場してきます。私達にはなじみ深い生き物ですね。ことわざでもいろいろあります。「蛙の子は蛙」「蛙の面に水」「「井の中の蛙(カワズ)」などなどです。そんなことを思いながら今年の蛙の出番を待ちましょう。

蛙は文学や音楽、漫画、アニメなどのモチーフとしてよく登場してきます。私達にはなじみ深い生き物ですね。ことわざでもいろいろあります。「蛙の子は蛙」「蛙の面に水」「「井の中の蛙(カワズ)」などなどです。そんなことを思いながら今年の蛙の出番を待ちましょう。

2012年02月17日

早春の飛騨の里

今年の冬は例年になく寒く感じます。庭の草花も土からちょこっと芽を出していますが、なかなか出てきません。飛騨では今、ひだ染めの「寒ざらし」の作業が最盛期です。祭りの衣装などの生地づくりです。そして春を迎えます。一足先に、雪も消えて春の訪れを感じさせる飛騨の里を描いた石井敏画伯の絵です。今年は何故か春が待ち遠しく感じます。

2012年02月03日

早春(林喜市郎画)

今日は節分、明日は立春です。季節の言葉は、春になりましたが、本当の春は、もうちょっと先のようです。少し早いですが、春の絵を送ります。絵は民家を描いては第一人者といわれた林喜市郎画伯の「早春」です。梅の便りもぼちぼち耳にしますが、絵にある民家の近くの梅の花が間もない春を感じさせてくれます。

2012年01月12日

箱根・三島(豊国画)

今冬一の寒い日です。こういう日は動きが少々鈍くなります。絵は、人形浄瑠璃や歌舞伎で上演される「箱根霊験躄の仇討」の場面の浮世絵です。絵の上の方に三島大社、大名行列が描かれています。画は歌川(任好)豊国です。絵の中に「中村芝翫」という名がある役者絵です。元治元年(1864年)の作です。

2012年01月06日

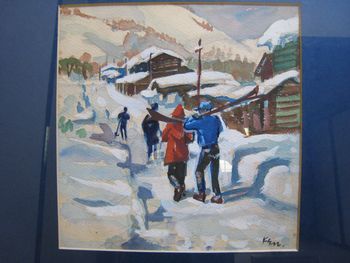

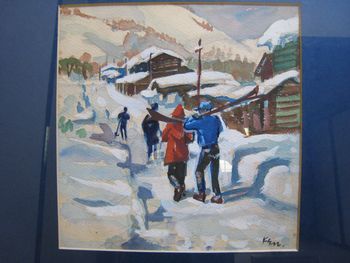

スキー場の風景

昨年末から寒い日が続いています。日本海側では雪が多いようです。雪は生活するうえで大変ですが、白銀の世界もいいです。雪で思い出すのはスキーです。最近はスキーをする人が少なくなりました。若い頃冬になるとスキー場によく行きました。越後湯沢とか、草津など、雪の温泉地にあるスキー場にも出かけました。絵は昔懐かしいスキー場のあるまちの風景です。絵は安保健二画伯です。

2012年01月02日

お正月の風景 (安保健二画)

雪国の「お正月」という感じがする絵です。お正月になるとこの絵を取り出し飾っています。昔、幼い頃岩手県に住んだことがあって、「こんな風景があったな」と思い出しています。今回はとくに特別な思いがします。作者の安保健二画伯(1922年-1994年)は愛媛県新居浜生まれ。東京美術学校卒。新制作会会員。新作家賞、太陽展招待、安井賞などを受賞。