2015年07月10日

東京で見つけた沼津の宝

東京・新橋。旧汐留貨物駅の跡地。明治5年新橋〜横浜間に鉄道が開通した当時の新橋駅舎を復元した建物がある。その建物の中に「旧新橋停車場鉄道歴史展示室」(無料)がある。その展示室を覗くと、沼津に関わる展示品。写真にある汽車土瓶。文字は「桃中軒」とある、沼津の駅弁だ。汐留再開発の発掘調査で出てきたものと説明がある。他にも旧新橋駅では駅舎の外壁に伊豆斑石が用いられたと、写真パネル、実物の石で紹介がある。沼津機関区があって鉄道との関わりが深い沼津。ここで改めて鉄道は「沼津の宝」のひとつを認識。

今、同展示室の企画展では「野球と鉄道」〜幻の球場と思い出の球団〜を開催中(7月20日まで)。

今、同展示室の企画展では「野球と鉄道」〜幻の球場と思い出の球団〜を開催中(7月20日まで)。

2015年07月01日

ホテイアオイの花

つくばいの中のホテイアオイの花が咲きました。その水の下にはメダカが。花は淡い紫色でフワッとした感じ。花言葉は「揺れる心」「恋の楽しみ」「恋の悲しみ」などとあります。何となく花の色と花言葉が一致します。写真の写りもちょっとフワッと、かな。

2015年06月01日

2015年05月28日

2015年05月27日

2015年05月26日

2015年05月25日

2015年05月17日

2015年05月08日

2015年05月07日

2015年05月01日

ベレス・ブランコの古城

5月。いい季節だ。気分も新たになる。洋画家斎藤三郎(1916~1996年)の作品。「ベレス・ブランコの古城」。スペインの南東、アンダルシア州の村。美しい古城と白い屋根の家並みが続く。斎藤三郎画伯はフラメンコのダンサーなどスペインの女性を描いた作品が多い。ここにあるような風景画は少ない。

2015年04月13日

これでいいのか沼津市議会

(平成27年4月12日 沼津朝日新聞)

市議会選挙がはじまる。本紙で立候補予定者36名の考え方、主張のすべてに目を通した。そのなかでとくに感じたのは沼津駅鉄道高架に対する立候補者のスタンスである。

36名のうち鉄道高架の推進をはっきり示したのが5名。見直しや反対というのが8名。鉄道高架に触れたが、是非の態度不明が3名。残り20名の立候補者は鉄道高架について一切触れていない。

言うならば、全立候補者の半分以上が鉄道高架に関心ないのか、避けたいのか、よく分からない状態だ。そのような認識で当選後、議会へ行かれても恐ろしい。

今までも、重要なことを曖昧にして、当選後の議会では、行政の提案通りにシャンシャンと追認してきている。「長いものには巻かれろ」式に、体制側へつくことで自分のポジションを維持する。そこにあるのは市民不在の市議会である。9年前の5万5千余の署名を集めた住民投票条例の否決などはまさにいい例だ。

鉄道高架事業の問題は、沼津のまちづくりや財政に大きな影響を及ぼす問題である。それぞれの立候補者がほかのことで取り組む課題があるにしても、このことに触れず出馬することは解せない。

なぜならば、各立候補者言っている取り組む課題も、その解決にはお金がかかることで、当然その財源確保には、鉄道高架事業費の問題がかかわってくる。それこそ沼津市の財政問題にぶつかるのだ。

沼津市の財政は、すでに借金が一般予算の倍以上の1,300億円。そこに鉄道高架の事業費(沼津市負担200億円)が加わる。これとて利子相当分が含まれていないので、およそ、その倍の負担となる。それに資材の高騰分が見込まれていないので負担はさらに上乗せされる。そういうことを考えると、これからどれだけ借金が増えていくのかと危惧する。

1月下旬に行われた静岡県・沼津市共催「これからのまちづくりについて」の説明会でも、人口減少と歳入の質問に対して、県と市は、裏付けのない資料を示して「大丈夫」というだけである。さらに、静岡県副知事からは「市民の心の持ち方次第」との精神論だ。決してポジティブな姿勢を否定するものではないが、闇雲にイケイケドンドンの猪突猛進もいかがかと思う。

大切なことは先を見通す目である。それは行政をチェックすべき市議会にあっても、先を見通す目が求められる。今まさにそういう市議会になれるかどうかの瀬戸際である。

立候補者が沼津市の財政に問題意識がないとするならば、勉強不足と言わざるを得ない。それではまちのために働くこともできない。

今からでも遅くはない。鉄道高架の問題にしっかりとした考え方をもったうえで、是非をはっきりと表明して、自らがそのことに責任をもつようにしてもらいたい。

(中山康之)

市議会選挙がはじまる。本紙で立候補予定者36名の考え方、主張のすべてに目を通した。そのなかでとくに感じたのは沼津駅鉄道高架に対する立候補者のスタンスである。

36名のうち鉄道高架の推進をはっきり示したのが5名。見直しや反対というのが8名。鉄道高架に触れたが、是非の態度不明が3名。残り20名の立候補者は鉄道高架について一切触れていない。

言うならば、全立候補者の半分以上が鉄道高架に関心ないのか、避けたいのか、よく分からない状態だ。そのような認識で当選後、議会へ行かれても恐ろしい。

今までも、重要なことを曖昧にして、当選後の議会では、行政の提案通りにシャンシャンと追認してきている。「長いものには巻かれろ」式に、体制側へつくことで自分のポジションを維持する。そこにあるのは市民不在の市議会である。9年前の5万5千余の署名を集めた住民投票条例の否決などはまさにいい例だ。

鉄道高架事業の問題は、沼津のまちづくりや財政に大きな影響を及ぼす問題である。それぞれの立候補者がほかのことで取り組む課題があるにしても、このことに触れず出馬することは解せない。

なぜならば、各立候補者言っている取り組む課題も、その解決にはお金がかかることで、当然その財源確保には、鉄道高架事業費の問題がかかわってくる。それこそ沼津市の財政問題にぶつかるのだ。

沼津市の財政は、すでに借金が一般予算の倍以上の1,300億円。そこに鉄道高架の事業費(沼津市負担200億円)が加わる。これとて利子相当分が含まれていないので、およそ、その倍の負担となる。それに資材の高騰分が見込まれていないので負担はさらに上乗せされる。そういうことを考えると、これからどれだけ借金が増えていくのかと危惧する。

1月下旬に行われた静岡県・沼津市共催「これからのまちづくりについて」の説明会でも、人口減少と歳入の質問に対して、県と市は、裏付けのない資料を示して「大丈夫」というだけである。さらに、静岡県副知事からは「市民の心の持ち方次第」との精神論だ。決してポジティブな姿勢を否定するものではないが、闇雲にイケイケドンドンの猪突猛進もいかがかと思う。

大切なことは先を見通す目である。それは行政をチェックすべき市議会にあっても、先を見通す目が求められる。今まさにそういう市議会になれるかどうかの瀬戸際である。

立候補者が沼津市の財政に問題意識がないとするならば、勉強不足と言わざるを得ない。それではまちのために働くこともできない。

今からでも遅くはない。鉄道高架の問題にしっかりとした考え方をもったうえで、是非をはっきりと表明して、自らがそのことに責任をもつようにしてもらいたい。

(中山康之)

2015年03月30日

地方創生は議会の改革から

(平成27年3月29日付 沼津朝日新聞 投稿文)

統一地方選の告示が間もなくである。候補者もほぼ出揃った。その人たちの考え方や主張が本紙で掲載されるたびに目を通してきた。それぞれの出馬への抱負は、それはそれでいいのだが、「議会の改革」についてほとんど触れるものがいない。触れたとしても中味のない選挙むけのフレーズだ。今の地方議会は本当にこのままでいいのかと、真剣に問う候補者がいてもいいはずだ。

県議会や市議会を傍聴したことがあるが、その議事運営はお粗末だ。あらかじめ質問と答弁ができあがっている。傍聴していても学習発表会のようなやり取りで全く面白くない。しかも、議事は異議もなく、行政機関の追認機関であるかのようにシャンシャンで終了する。議会が形骸化しているのがすぐ分かる。

地方議会の会期は年間90日ほどで、議員は毎月決まった歳費(給与)が保障される。仕事に関わる時間と処遇を考えるとアンバランスだ。地方議会は甘い、ゆるいと言われる所以である。

そんな甘い、ゆるいところの議会であるにもかかわらず、立候補者はそこにメスを入れようとしない。しかも、市民が参加できる議会にしたいという気概すら感じない。これでは有権者の心が離れる。

国会は別であるが、地方議会は、欧米のほとんどがそうであるように、会期日数からもボランティアという考え方に立っておこなうべきである。そういう考え方に立てば、一概には言えないにしても、歳費は今のような月額報酬というのでなく、すでに福島県矢祭町でおこなっているような日当方式で充分である。日当1日3万円としても会期90日で年間270万円。今の歳費の30%ほどである。

また、議会は市民が政治に関心のもてるように、開催は夜間や土曜、日曜日にする。そうすれば、市民は傍聴しやすく、会社に勤めながら議員も務めることができる。女性や若者の関心も高まり、少ないといわれる女性の議員への進出も可能にさせる。他方、議会は議事を掘り下げるため、一問一答方式の議事運営を取り入れれば、突っ込んだやり取りで活性化する。議会の改革は工夫すればいくらでもできる。

このところ地方議員の不祥事が全国あちらこちらで起きている。兵庫県の号泣県議にみられる政務活動費の不正、東京都議会でのセクハラヤジなど、数え切れない。そのことは、地方議会の甘い、ゆるい体質が現れているともいえる。そのなかで行われる統一地方選である。

立候補者は、どうしたら市民が参加できる議会づくりができるのか、どうしたら議会の活性化になるのか、自らの考えをキッチリと選挙戦で示してもらいたい。

地方創生が声高に言われるが、まちに活力を与えるのも、与えないのも地方議会次第である。また、市民が投票所に足を運ぶかどうかもかかっている。

(投稿者 中山康之)

統一地方選の告示が間もなくである。候補者もほぼ出揃った。その人たちの考え方や主張が本紙で掲載されるたびに目を通してきた。それぞれの出馬への抱負は、それはそれでいいのだが、「議会の改革」についてほとんど触れるものがいない。触れたとしても中味のない選挙むけのフレーズだ。今の地方議会は本当にこのままでいいのかと、真剣に問う候補者がいてもいいはずだ。

県議会や市議会を傍聴したことがあるが、その議事運営はお粗末だ。あらかじめ質問と答弁ができあがっている。傍聴していても学習発表会のようなやり取りで全く面白くない。しかも、議事は異議もなく、行政機関の追認機関であるかのようにシャンシャンで終了する。議会が形骸化しているのがすぐ分かる。

地方議会の会期は年間90日ほどで、議員は毎月決まった歳費(給与)が保障される。仕事に関わる時間と処遇を考えるとアンバランスだ。地方議会は甘い、ゆるいと言われる所以である。

そんな甘い、ゆるいところの議会であるにもかかわらず、立候補者はそこにメスを入れようとしない。しかも、市民が参加できる議会にしたいという気概すら感じない。これでは有権者の心が離れる。

国会は別であるが、地方議会は、欧米のほとんどがそうであるように、会期日数からもボランティアという考え方に立っておこなうべきである。そういう考え方に立てば、一概には言えないにしても、歳費は今のような月額報酬というのでなく、すでに福島県矢祭町でおこなっているような日当方式で充分である。日当1日3万円としても会期90日で年間270万円。今の歳費の30%ほどである。

また、議会は市民が政治に関心のもてるように、開催は夜間や土曜、日曜日にする。そうすれば、市民は傍聴しやすく、会社に勤めながら議員も務めることができる。女性や若者の関心も高まり、少ないといわれる女性の議員への進出も可能にさせる。他方、議会は議事を掘り下げるため、一問一答方式の議事運営を取り入れれば、突っ込んだやり取りで活性化する。議会の改革は工夫すればいくらでもできる。

このところ地方議員の不祥事が全国あちらこちらで起きている。兵庫県の号泣県議にみられる政務活動費の不正、東京都議会でのセクハラヤジなど、数え切れない。そのことは、地方議会の甘い、ゆるい体質が現れているともいえる。そのなかで行われる統一地方選である。

立候補者は、どうしたら市民が参加できる議会づくりができるのか、どうしたら議会の活性化になるのか、自らの考えをキッチリと選挙戦で示してもらいたい。

地方創生が声高に言われるが、まちに活力を与えるのも、与えないのも地方議会次第である。また、市民が投票所に足を運ぶかどうかもかかっている。

(投稿者 中山康之)

2015年03月06日

山間地医療の先人たち

94年前の大正時代、温暖な地静岡県から厳寒の地岩手県に移り住んだ人がいる。そこは岩手県北上山地川井村(現宮古市)。

北上山地のほぼ中央に位置する山村である。何度か足を運んだことがあるが、厳しい自然環境の地である。

現在、ここに「北上山地民俗資料館」というのがある。北上山地の古くからの人々のくらしや生活、信仰などの民俗資料が展示されている。

その資料館の一角に「山間地医療の先人たち」というコーナーがある。このコーナーの主人が冒頭紹介した静岡県から移り住んだ人、私の曽祖父である。40年という長い間、この山村で医師として医療に携わり、この地で亡くなった。私は幼い頃、一度だけ曽祖父に会った。

なぜ温暖な静岡から厳寒の地へ行ったのか。そこに何かがあるような気がする。時間をとって調べたい。写真は診療所にあった机や顕微鏡など。壁の人物は曽祖父。

北上山地のほぼ中央に位置する山村である。何度か足を運んだことがあるが、厳しい自然環境の地である。

現在、ここに「北上山地民俗資料館」というのがある。北上山地の古くからの人々のくらしや生活、信仰などの民俗資料が展示されている。

その資料館の一角に「山間地医療の先人たち」というコーナーがある。このコーナーの主人が冒頭紹介した静岡県から移り住んだ人、私の曽祖父である。40年という長い間、この山村で医師として医療に携わり、この地で亡くなった。私は幼い頃、一度だけ曽祖父に会った。

なぜ温暖な静岡から厳寒の地へ行ったのか。そこに何かがあるような気がする。時間をとって調べたい。写真は診療所にあった机や顕微鏡など。壁の人物は曽祖父。

2015年03月03日

おひなまつり

3月、弥生、春。ひなまつりを祝う。奥の立ち雛は、奈良一刀彫の人形師染川宗進作。手前の座った雛人形は、鎌倉で手に入れた土人形雛。

少子化の日本。若い人たちが子育てに心配のない国になってもらいたい。

少子化の日本。若い人たちが子育てに心配のない国になってもらいたい。

2015年02月23日

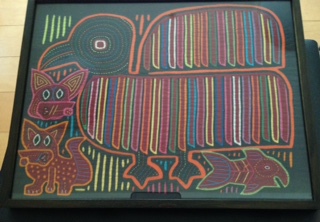

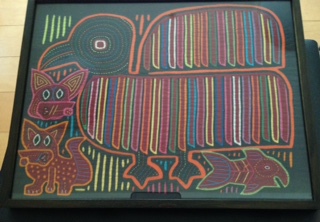

パナマ刺繍「モラ」

パナマ刺繍「モラ」というのをご存知でしょうか?今朝の日経新聞の文化欄にモラ研究家の話が載っていましたので、我が家にあるモラをアップします。

モラは色の異なる布を重ねたり、布を切り抜いて下の色を出したりして様々な模様をだした刺繍。中米の先住民・クナ族の女性が着ていた民族衣装がルーツです。ユニークな図柄や鮮やかな色彩などが興味深い。

モラは色の異なる布を重ねたり、布を切り抜いて下の色を出したりして様々な模様をだした刺繍。中米の先住民・クナ族の女性が着ていた民族衣装がルーツです。ユニークな図柄や鮮やかな色彩などが興味深い。

2015年02月21日

2015年02月14日

2015年02月07日

「日本のレオナルド・ダビンチと呼ばれる人」

大阪・宮本順三記念館から1冊の本が送られてきた。題名が「小さいことはいいことだ」(樋口須賀子編)という本である。グリコの玩具デザイナーだった宮本順三画伯の生誕100年を記念して、その生涯を描いたもので、編者は画伯の長女。

哲学者・評論家の鶴見俊輔氏は、同書の中で、「彼(宮本順三画伯)がメモ帳に記すさまざまのおまけのおもいつきは、レオナルド・ダビンチの手帳を思わせる。この人もまた、世界史の中に生きているひとりの万能人であり、日本のルネッサンスを生きる人である」と讃えている。

大人にも子供にも楽しく読める本です。

「小さいことはいいことだ グリコおもちゃデザイナー物語」(アットワークス)定価1,800円+税

哲学者・評論家の鶴見俊輔氏は、同書の中で、「彼(宮本順三画伯)がメモ帳に記すさまざまのおまけのおもいつきは、レオナルド・ダビンチの手帳を思わせる。この人もまた、世界史の中に生きているひとりの万能人であり、日本のルネッサンスを生きる人である」と讃えている。

大人にも子供にも楽しく読める本です。

「小さいことはいいことだ グリコおもちゃデザイナー物語」(アットワークス)定価1,800円+税

2015年01月30日

「これからのまちづくりについて」(静岡県・沼津市共催)

1月29日 件名タイトルの説明会がプラザヴェルデで開かれた。市民250名が参加。内容は、沼津駅鉄道高架事業に関する市民への説明会だ。

県と市は、「これまでの経過」と「鉄道高架はまちに活力を与えるもの」、と一方的に説明。言葉ではいくらでも言える。「心配するな」と言うが、行け行けどんどんは昔の話。わかっているような顔をしてわかっていない。また、それに対する質問の時間がほとんどない。15分ほどのかたちばかりの質問時間。

まともに市民と向き合えないということなのか。県も市も一応格好はつけたが、本当のところは「元に戻れない」という、疑念のなかでの判断か、と思う。そのツケはいずれ市民へ。

質問者は時間的に4人。うち一人は県や市の進め方に迎合するかたちで「期待したい」と持ち上げる。ほか3人は、

「事業は市民のためになるのか」

「事業費があいまいではないのか」

「人口減少の中で、歳入における市税が毎年右肩上がりとなるのはなぜか」

と、異議を唱える。

これに対する答弁は、

「市民の心が動かなければ、まちに活力が出ない」、と事業が起爆剤であると言いたげ。

「市税の右肩上がりは、アベノミクスの経済成長によって」とか、わけがわからない説明。

会場の前の方の席からは、「説明になっていない」と大きな声が上がる。この声を最後に説明会は終了。虚しさだけが残る。

県も市も「市民と一緒に」というが、「市民に責任転嫁だけはしないように」。そして市民も賢く。

(参考)沼津市人口2010年202千人、25年後の2040年には135千人〜145千人(日本創成会議)。沼津駅周辺総合整備事業2,000億円。利子を含めるとこの2倍の事業費。うち鉄道高架事業費は800~1,000億円。これも利子を含めると2倍。工期15年。沼津駅周辺の線路を挟む主要3箇所の道路は、すでにアンダーパス方式の立体交差。

県と市は、「これまでの経過」と「鉄道高架はまちに活力を与えるもの」、と一方的に説明。言葉ではいくらでも言える。「心配するな」と言うが、行け行けどんどんは昔の話。わかっているような顔をしてわかっていない。また、それに対する質問の時間がほとんどない。15分ほどのかたちばかりの質問時間。

まともに市民と向き合えないということなのか。県も市も一応格好はつけたが、本当のところは「元に戻れない」という、疑念のなかでの判断か、と思う。そのツケはいずれ市民へ。

質問者は時間的に4人。うち一人は県や市の進め方に迎合するかたちで「期待したい」と持ち上げる。ほか3人は、

「事業は市民のためになるのか」

「事業費があいまいではないのか」

「人口減少の中で、歳入における市税が毎年右肩上がりとなるのはなぜか」

と、異議を唱える。

これに対する答弁は、

「市民の心が動かなければ、まちに活力が出ない」、と事業が起爆剤であると言いたげ。

「市税の右肩上がりは、アベノミクスの経済成長によって」とか、わけがわからない説明。

会場の前の方の席からは、「説明になっていない」と大きな声が上がる。この声を最後に説明会は終了。虚しさだけが残る。

県も市も「市民と一緒に」というが、「市民に責任転嫁だけはしないように」。そして市民も賢く。

(参考)沼津市人口2010年202千人、25年後の2040年には135千人〜145千人(日本創成会議)。沼津駅周辺総合整備事業2,000億円。利子を含めるとこの2倍の事業費。うち鉄道高架事業費は800~1,000億円。これも利子を含めると2倍。工期15年。沼津駅周辺の線路を挟む主要3箇所の道路は、すでにアンダーパス方式の立体交差。